ストレスチェック制度は、従業員のメンタルヘルス不調を未然に防止するための仕組みですが、働きやすい環境を整え、企業の生産性を向上することも大切な目的のひとつです。

しかし、多くの人事・労務担当者様から「ストレスチェックの結果をどう活かせばいいのかわからない」「分析レポートは届くけれど、職場環境の改善まで手が回らない」というご相談をいただきます。

そういった課題を解決するには、データを活用した「集団分析」が不可欠。とはいえ、集団分析とはどういうもので、どう活用するのか?と問われると、答えられない方も意外と多いのではないでしょうか。

本記事では、ストレスチェック+集団分析について基礎から解説していきます。

【 目次 】

ストレスチェックの集団分析とは?

集団分析の取り組み状況と課題

ストレスチェックをやりっぱなしにしないためには

集団分析のメリット

改善事例(『ソシキスイッチ ストレスチェック』導入企業)

効果的なストレスチェック集団分析の準備

受検率を確保する

正しい「集団」の分け方

ストレスチェック+集団分析の基本的な分析方法

①【全体像をつかむ】全体の分析結果を探る

②【深掘りする】同じ属性の部門を比べる

③【未来を予測する】外部データと掛け合わせる

④【変化を追う】経年分析(今年 vs 去年)

分析結果の読み解き方

「仕事のストレス判定図」の見方

「総合健康リスク」と「高ストレス者割合」との関係

まとめ:集団分析に最適なストレスチェックツールの導入はいかがですか?

★資料はこちらから無料ダウンロード可能です!

ストレスチェックの集団分析とは?

ストレスチェックの集団分析とは、従業員個人の結果を部署やグループごとに集計し、その傾向を「集団」という単位でデータ分析・可視化する手法です。

受検結果は個人の主観に基づくデリケートな情報のため、厳重な個人情報として保護されています。原則として、事業者が本人の同意なしに個人の結果を確認することはできません。しかし、これらのデータを統計的に処理して「集団」として扱うことで、個人のプライバシーを完全に守りながら、その職場特有のストレス状況や潜在的な課題を客観的に把握することが可能になります。

集団分析の取り組み状況と課題

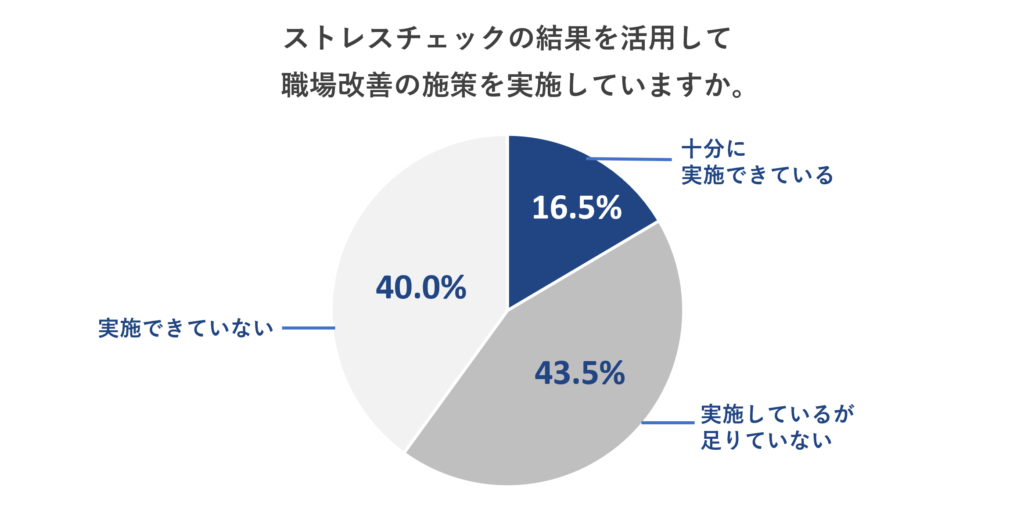

現在、集団分析は全事業場で努力義務とされており、令和6年度の労働安全衛生調査では75.4パーセントの企業が実施したという調査結果が出ています。

厚生労働省は「集団分析の結果を活用する事業場割合60%以上」を目標にしており、この数字だけを見れば一定の成果が上がっているといえます。

しかし、別のアンケート結果によれば、職場環境改善の施策を十分と感じている企業は16.5%とかなり厳しい結果に。なかなか具体的な成果につながっていないのが現状です。

いったい、なぜこういった結果になるのでしょうか?

ストレスチェックをやりっぱなしにしないためには

日々の業務に追われる中で、ストレスチェックは実施すること自体が目的になりがちです。

<よくある課題3つ>

コスト:専門的なツールやサービスに予算を割くことが難しい。

工数:担当者が忙しく、分析や改善策の実行に時間を割けない。

分析の難しさ:結果を具体的なアクションプランにつなげられない。

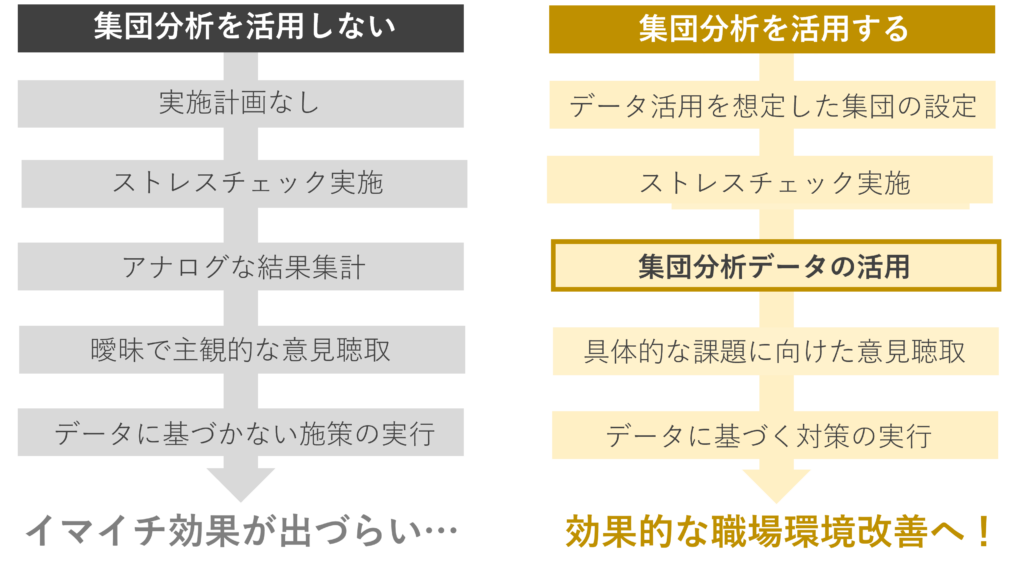

確かに、こうした課題は大半の企業が抱えているもの。日々の業務に忙しい中、+αで行うのですから無理もありません。しかし、中には効率的な取り組みでしっかり成果が出ている企業が存在します。せっかく全従業員に参加を呼びかけられる機会ですから、「法令遵守」のためだけの実施から一歩踏み出し、積極的に改善意識を持って臨みましょう。

<あるべき意識3つ>

目的:「この課題だけは改善したい」という目的を持つ

計画:どの集団(部署・属性など)を分析するべきか考える

信頼性:従業員が納得して受検できるよう、実施前後にしっかり共有する

シンプルですが、まずは土台作りをしっかりするのがとても大事。ストレスチェック実施前にはできるだけ具体的な実施計画を立てて、まずは「ひとつの課題」を解決するつもりで考えてみてください。

集団分析のメリット

集団分析のメリットは、なんといっても豊富なデータを活用できることでしょう。自社の強みや課題を可視化することで、具体的な職場環境改善につなげやすくなります。

改善事例(『ソシキスイッチ ストレスチェック』導入企業)

弊社のストレスチェックサービスをご利用いただいたある企業では、「業務量が多い」という現場の声に作業工程の見直しを試みたにもかかわらず、まったく効果がなかったという声がありました。

そこで集団分析と実際に行った改善策を3年分調べてみると、不満の本当の原因は業務量ではなく、「上司との関係が悪いために確認がしづらく、時間がかかりすぎている」だったことが明らかに。丁寧な報告・相談の時間を設けるなど上司側の対応を見直したところ、職場内の支援に関する項目の数値が改善し、1年でストレス状況がみるみる改善しました。

大がかりな施策を講じなくても、ちょっとした「気づき」と「対応」により大幅に職場環境が改善するのはよくあることです。「自社の課題はここにある」と思い込みで判断を下さないためにも、客観的なデータの活用が重要というわけです。

効果的なストレスチェック集団分析の準備

それでは、ここから具体的な集団分析の進め方をご紹介します。

集団分析を実施することで、職場のストレスの要因となっているのは何かを探ることができます。まずは現状の課題を念頭に置いたうえで、ストレスチェック実施前の準備を行いましょう。

受検率を確保する

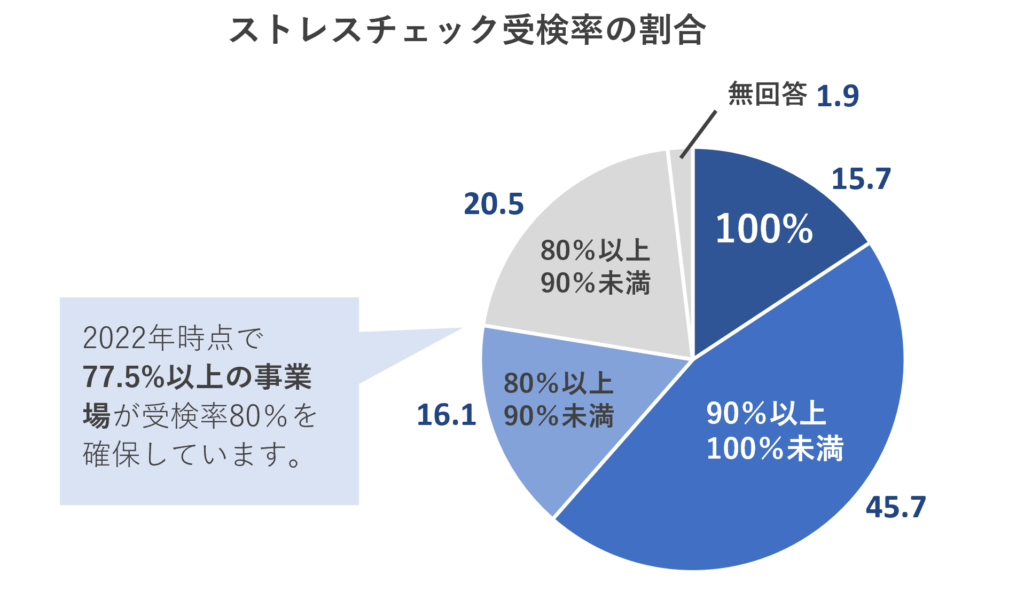

まずは80%の受検率確保を目指しましょう。

回答率が低すぎると、「データの信頼性が薄れる」「個人が特定されやすくなる」といったリスクがあります。

回答率アップのためには、次のポイントに気を付けるのが大事。

・「回答結果により人事評価に不利益がない」点をしっかり共有する

・PCに不慣れな従業員の紙受検や、外国語対応可能なサービスを選ぶ

・毎年、具体的な改善施策を行って信用を積み重ねる

従業員にとってストレスチェックの回答は義務ではなく任意ですので、できるだけ全従業員に参加してもらえるよう、丁寧な情報共有を心がけましょう。

正しい集団の分け方

集団分析を職場環境改善に活かすためには、グループ分けの方法だけではなく「比較」や「視点」にもちょっとしたコツが必要です。

- 職場環境改善を視野に入れて、集団を選定する!

集団分析を行う集団を決める際には、集団分析後により適切な職場環境改善が可能になるように、部署や職種、職位・職階など、業務実態に合った単位で集団分析を行うことが望ましいとされています。

(例:「倉庫作業」と「事務」などまったく違う職務同士で身体的負担を比較しても効果が薄い)

- 1つの集団は10人以上になるように!

集団分析は、可能な限り10人以上の大きな集団で分析を行うよう決められています。

10人以下になると個人が特定される恐れがあることから、原則として推奨されていません。どうしても10人を下回る場合は実施対象者全員の同意が必要になります。(個人特定につながり得ない形に限っては例外もあります)

プライバシーを守りつつなるべく偏りのないデータを収集するために、一定規模(部署や課・グループ)のより大きな集団を指定して集団分析を実施しましょう。

ストレスチェック+集団分析の基本的な分析方法

ストレスチェックを実施したら、いよいよ分析へ。

多種多様な方法がありますが、ここでは基本となる4パターンをご紹介します。

①【全体像をつかむ】全体の分析結果を探る

まずは、会社全体を俯瞰して「どこに課題があるのか」を探る方法です。

具体例: 「事務部門」と「工場部門」など働き方が違うグループ同士の比較する。

ポイント: どちらが良い・悪いではなく、まずは「負担の種類の違い」を明確にする。

「工場は仕事量が多いが、上司のサポートは手厚い」といった特徴が見えてくるため、部署に合わせたピンポイントな対策(工場の人員補充や事務のコミュニケーション改善など)が打てます。

②【深掘りする】同じ属性の部門を比べる

次に、「なぜ同じような仕事なのに、あそこの部署だけ元気なんだろう?」という疑問を解消する方法です。

具体例: 「営業A課」と「営業B課」など、同じ業務内容のチーム同士を比較します。

ポイント: 業務内容が同じであれば、差が出る理由は「マネジメント(上司の関わり方)」や「チームの雰囲気」にある可能性が高いと予測できます。

「B課は忙しいけれど、お互いに助け合う風土があるからストレスが低い」といった成功事例が見つかります。その「良い空気感」を他の部署に横展開するきっかけになります。

※一歩進んだ方法として、その部署と同じ属性の「一つ上のサイズ」と比較する方法もあります。集団分析では、集団・グループの人数が大きいほどその結果も平均的になります。分析を行ったグループをやみくもに総当たりで比較しても、傾向や特徴がどんな要因からストレスが発生しているのかを掴みにくくなってしまうため、比較する対象集団のサイズの違いも確認しておく必要があります。

③【未来を予測する】外部データと掛け合わせる

最も高度で、経営層が一番知りたい「一歩進んだ」分析方法です。

具体例: ストレスチェックの結果と、会社にある他の数字(離職率、残業時間、有給取得率など)を並べて分析します。

ポイント: 「高ストレス者の割合が多い部署」と「離職率が高い部署」が一致しているかを確認します。

ストレスチェックの目的であるメンタルヘルス不調の予防(一次予防)を、経営課題に結びつけることができます。

④【変化を追う】経年分析(今年 vs 去年)

「去年と比べて、この部署はどう変わったか?」を時系列で見る方法です。

具体例:1年前の同部署の結果と比較し、変化を可視化します。

ポイント:実施した改善策(研修や増員など)に効果があったのか、数値で「答え合わせ」ができます。

「昨年実施した管理職研修のおかげで、上司の支援数値が向上した」といった、施策の有効性を社内に示すエビデンスとして活用できます。

以上、4パターンが基本的な分析方法です。

状況に応じて使い分けながら、分析すると良いでしょう。

弊社サービス『ソシキスイッチストレスチェック』では独自の調査により「業界平均値」データを算出しており、分析レポート上で参照できます。(集団分析データ結果の提供にご同意いただいた場合に限ります)

同じ業界内における自社の健康状態がひと目で分かりますよ!

分析結果の読み解き方

最後に、ストレスチェックにおける集団分析結果の読み解き方をご紹介します。

実際には使用するストレスチェックの調査票によって異なりますが、ここでは厚生労働省が提供する「職業性ストレス簡易調査票」を用いてストレスチェックを行った場合に推奨されている「仕事のストレス判定図」を使って評価する方法をご紹介します。

「仕事のストレス判定図」の見方

仕事のストレス判定図は、ストレスチェック調査票の項目「仕事の量的負担/仕事のコントロール/上司の支援/同僚の支援」の4つを用いて算出します。

「量 ー コントロール判定図」では、

・横軸:「仕事の量的負担」

・縦軸:「仕事のコントロール」

とし、 左上に行くほどストレスは低く、右下に行くほどストレスは大きいと判定します。

「職場の支援判定図」 では、

・横軸:「上司の支援」

・縦軸:「同僚の支援」

とし、右上に行くほどストレスは低く、左下に行くほどストレスは高くなると判定します。

図には従業員の負担が危険度別に表が色分けされており、一目で職場のリスクが把握できるように作られています。

※例えばリスク120の場合、標準的な職場よりも心理的ストレスによる休職や疾患のリスクが1.2倍高いことを示しており、対策の検討が必要な状態です。

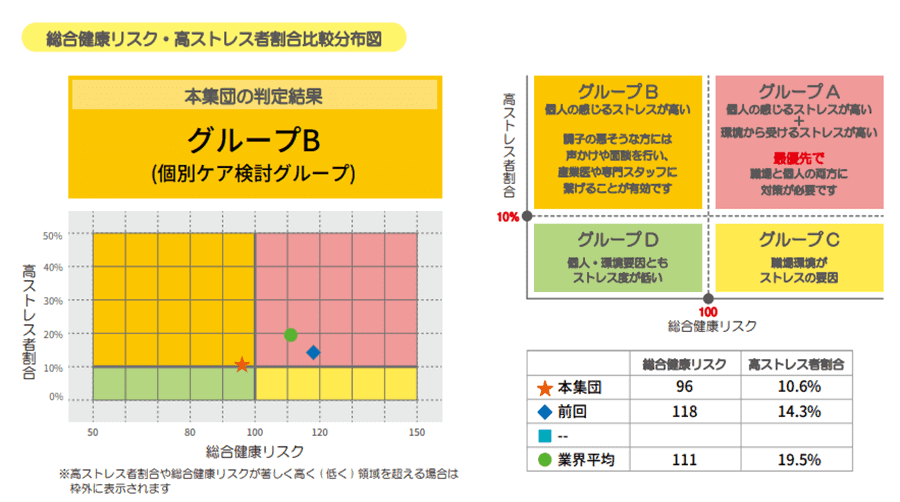

「総合健康リスク」と「高ストレス者割合」との関係

ストレスチェックでよく聞く「総合健康リスク」は、実はこの「仕事のストレス判定図」がもとになって算出されています。

「総合健康リスク」は、職場の環境が従業員の健康にどの程度影響を与えるかを総合的に評価したもの。2つの図の健康リスクを掛け合わせる(「量 ー コントロール判定図」×「職場の支援判定図」/100)ことで算出できます。標準的な職場の平均(全国平均)を100として表します。

たとえば総合健康リスクが120の場合、標準的な職場よりも、仕事のストレスのために心理的ストレス反応、疾病休業、医師受診率などが生じるリスクが1.2倍になるといわれており、職場環境改善などの対策の検討が必要になります。

一方、「高ストレス者」の判定は、ストレスチェック調査票の項目のうち、「心身のストレス反応」に含まれる項目の合計点数が大きく関わってきますので、実際にストレス反応が現れている場合に高くなります。

『ソシキスイッチ ストレスチェック』では、上で紹介した2つの指標を分布図で確認することができます。各集団のストレス原因が「職場」「個人的背景」のどちらにあるのかを特定し、どの集団を優先的に対応すべきかが可視化されます。(上図・右上の赤い部分が最優先グループ)

大きな課題からひとつずつ、効率よく職場環境改善を行いたい企業にオススメです。

まとめ:集団分析に最適なストレスチェックツールの導入はいかがですか?

今回は、ストレスチェックの集団分析のメリットや、具体的な分析方法、「仕事のストレス判定図」を使った結果の読み解き方などをお伝えしました。集団分析から職場環境改善につなげていくためには、中長期的な目線でストレスチェックの集団分析を行い、職場によるストレス発生の要因をしっかりと突き詰めて改善していくことが必要です。

分かりやすく課題を抽出し、社内に共有するためには、使いやすい外部委託サービスの導入も有効な選択肢です。

『ソシキスイッチストレスチェック』では、前述した「総合健康リスク×高ストレス割合の優先度分布」に加えて、「業界平均値と比較した偏差値表示」「経年比較(オプション)」など様々な機能が付いています。集団分析は基本料金内で10集団まで無料となっており、実施後はExcelの生データもお渡ししますので、この機会にしっかり自社の課題を分析したい!という企業にオススメですよ。

集団分析のすすめ:資料ダウンロード

下記のフォームより、本記事の図解付きまとめ+職場の課題別アクションプラン付きのお役立ち資料をダウンロードいただけます。貴社のストレスチェック集団分析や職場環境改善に向けたお取り組みにご活用ください。

〔参考文献・関連リンク〕

- 月刊総務:

従業員数50人未満企業の4社に1社がストレスチェック実施。効果を実感するも職場環境の改善に課題 - 厚生労働省:

厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム

ストレスチェック制度の効果的な実施と活用に向けて

| 初出:2019年10月08日 / 編集:2026年1月29日 |