「ストレス」という言葉は「物体に圧力を加えることで生じるゆがみ」を意味する物理学用語でしたが、現在では精神的・肉体的に負担となるあらゆる環境刺激によって引き起こされる生体機能の変化(ストレス反応)を指すようになりました。

精神的・肉体的に負担となる外部からの刺激をストレッサー(ストレス要因)と呼びますが、ストレス要因によって過剰なストレスが慢性的にかかると、ゆううつな気分になる、イライラする、疲れやすい等、心身に様々な悪影響を及ぼします(ストレス反応)。

コーピングとは、「困難な問題に対処する、切り抜ける」という意味のcopeに由来するメンタルヘルス用語で、上記のストレス要因を解決するために、あるいは心理的な負担を減らすために何らかの行動をとることをストレス対処行動(ストレスコーピング)といいます。

職場においては、事業者と労働者、上司と部下等、それぞれの立場での考え方の違い、想定外の事項への対応など仕事をするうえで多種多様なストレス要因に 付き合っていく必要があるでしょう。

現代社会において心身共に健康的に働くためには、上手くストレスと付き合っていく方法を身につけることが肝心です。

様々なストレスコーピング

ストレスコーピングは、問題焦点型コーピングと情動焦点型コーピングの2つに大きく分けることができます。

捉え方や感じ方・その場の状況・得意不得意などの要素から、自分とケースにマッチしたコーピング方法を選択できると、同じ問題でも解決がラクになります。

1. 問題焦点型コーピング

問題焦点型コーピングとは、直面している問題(ストレス要因)自体に対してアプローチする方法です。自分の努力あるいは周囲の協力を得て解決したり、対策を立てるような対処行動を指します。

ストレスはストレス要因に対して、「ストレスを感じる」ことから始まります。

例えば「上司との関係が悪い」、「仕事の分量が多すぎる」といった職場環境にある要因に対して「上司との関係が悪くて、仕事が進めにくい」「忙しすぎて今の仕事を続けたくない」と従業員が感じることでストレスとして成立します。

問題焦点型コーピングは、ストレス要因自体を変化させてストレスを感じる状況の解決を図ろうとするものです。

先ほどの例でいえば「今の仕事を続けたくない」というストレスに対して、「仕事の分量が多すぎる」という要因を仕事の割り振りを考え直す・ツールや効率の良い方法を考えるなどの方法で対応しよう、とするのが「問題焦点型コーピング 」になります。

問題に直面した際に上司や同僚、家族、友人等に相談したり、アドバイスやヘルプを求めることも 社会的支援探求型コーピング とよばれる問題焦点型コーピングの1つです。

2. 情動焦点型コーピング

情動焦点型コーピングとは、ストレッサーそのものに働きかけるのではなく、それに対する「考え方や感じ方を変える」ような対処方法です。

ストレス要因を直接取り除こうとアプローチする問題焦点型コーピングと対になる概念で、 ストレス要因が簡単に解決できない・長く向き合わなければならないときなどに有効です。

情動焦点型コーピングは人の数だけ方法がありますが、おおまかに分類すると以下の4種類になります。

- 認知的再評価型コーピング

直面している問題に対して、見方や発想を変え、新しい適応の方法を探す対処行動です。

- 情動処理型コーピング

感情を表出したり、聴いてもらうことで気持ちの整理をしてストレスを発散させる対処行動です。

- 気晴らし型コーピング

いわゆるストレス解消法といわれるもので、気分転換やリフレッシュすることでストレスを解消しようとする対処法です。例としては、運動、趣味、レジャー、カラオケ、温泉浴等があります。

- リラクゼーション型コーピング

例としては呼吸法、ヨガ、瞑想、自律訓練法、アロマ等があります。

同じような事柄でも人によって感じ方は様々です。

誰かにとってストレスを感じる要因も、自分にとっては特にストレスを感じないといった経験はないでしょうか? また、仕事に意欲的で公私共に好調な状態であれば、多少のいざこざや忙しさが心身に悪影響を及ぼすことは少ないでしょう。

情動焦点型コーピングは、このような心の動きを利用し、「ストレス」という捉え方をずらすことで前向きに・ストレスなく要因と向き合うことを応援します。

例として挙げるなら、

- 「上司との関係が悪くて、仕事が進めにくい」ストレスは…

上司の立場に立って「彼はとても忙しいから、部下に対して辛く当たってしまうのも理解できる」と解釈したら、ちょっと乱暴な口調を使われてもムッとするだけで怒りを押さえられた。

- 「忙しすぎて今の仕事を続けたくない」状態に対して…

「今は多少辛くても、この業務で経験値を積んで出世するんだ」という気持ちを持ったら、むしろ仕事に対してやりがいを感じるようになった。

というような対応方法を取ることができます。

何もかも上手くいかないときにストレス要因になるようなことが発生すると、自分の予想以上に大きなダメージを受けるでしょう。そのような場合でも、情動焦点型コーピングのスキルがあれば、自分がストレス要因に対してどのように反応するのかをコントロールして、ストレスと上手く付き合っていけます。

ストレスと上手く付き合っていくためには、個々のストレス要因に応じて効果的な対応方法を選択する必要があります。

そのためには、まず「何が要因なのか」「解決できる問題か、解決方法はないか」を突き止めましょう。

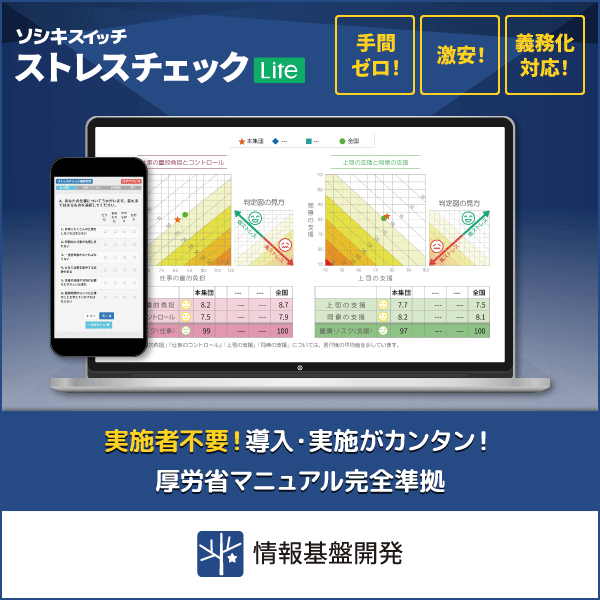

特に企業内のストレス要因がどのように従業員のストレスに関わっているのかを調べるためにも、 コーピング方法の一部としても、

「ストレスへの自覚を促す」

「 自分のストレスの感じ方の傾向が把握できる」

「会社全体でストレス要因に取り組むための手掛かりになる」

の3つの側面を持つストレスチェックは優秀なツールになります。

ストレスは自分の気がつかない間に心身の健康に悪影響を与えます。

従業員が職場における様々なストレスに対処するためには、自分自身でできることと、制度として企業が取り組むことを上手く組み合わせながらストレスコーピングを進めていくことが大切です。

従業員向けの電話・メールによるメンタル相談やハラスメント対策の外部相談窓口代行、管理職・人事・総務ご担当者様を対象としたラインケア研修や新入社員向けのメンタルヘルス研修などの法人サポートサービス「ソシキスイッチ EAPみんなの相談室」を是非ご提案させてください。

まずは以下のお問い合わせ・資料ダウンロードフォームより、お気軽にご一報ください。

〔参考文献・関連リンク〕

- 坪井康次:ストレスコーピング―自分でできるストレスマネジメント―.心身健康科学;6-2,2010.

- 厚生労働省:「生活習慣病予防のための健康情報サイト」

- 厚生労働省:「こころの耳」

| 初出:2020年12月24日 / 編集:2025年06月16日 |