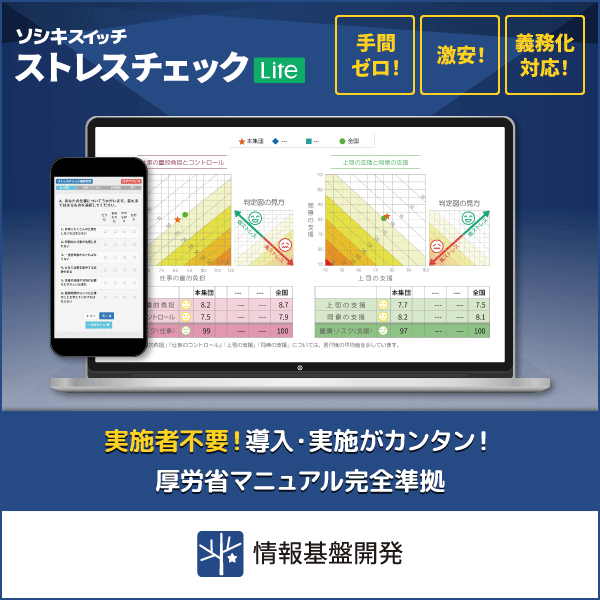

2015年から実施されているストレスチェック。実施が事業者の義務となるのは従業員数50人以上の事業場ですが、従業員が50人に満たない企業に対しても実施が推奨されており、実際に「もうすぐ50人に近づく…」という企業様からのお問い合わせも増えています。

初めてストレスチェックを実施する企業も、もう恒例となったという企業でも、年に1回の実施となると「ここはどうするの?」と思う部分が毎度出てくることと思います。

今回はストレスチェックの実施後に企業に求められる「対応」について、毎年質問が多いポイントを解説したいと思います。

Point1:【高ストレス者の基準】は「産業医」と「企業」で決める

ストレスチェック実施後、実施者はその結果を鑑みてどの従業員が「高ストレス者」に該当するかの選定を行うことになります。この時、実施者が参考にする「選定の基準値」は、企業ごとに異なります。実施者となる産業医等以外の労働者・企業も意見を出し、衛生委員会を通じて、一緒に決めなければならないのです。

厚生労働省のマニュアルに「高ストレス者」選定の指針が示されていますが、これは企業ごとに基準を変更することが可能です。

企業にはその後のケアや面接、就労上の配慮などを行う義務がありますが、業務の都合や人的資源などの限界もあるでしょう。ケアの「優先度」をつける意味でも高ストレス者の基準に企業の意見を反映させることは大切です。

「衛生委員会で過去のデータや就労環境などを参考に産業医や産業保健スタッフと決めている」という企業がほとんどかとは思われますが、今年のストレスチェックは一度「基準値決定のフロー」を改めて見直してみてはいかがでしょうか。

高ストレス者の基準値は、全社員の10%が目安

企業の体力や職場の環境・人間関係などの状態にもよりますが、厚生労働省発表の「心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針(通称:ストレスチェック指針)」では、「全従業員の10%程度を「高ストレス者」とすること」が推奨されています。

また、「特に現在ストレス負荷がかかっている人」を優先するなら「②心身のストレス反応」に着目するのも一つの方法です。「ストレスチェック指針」も高ストレス者基準値の例として以下2点を挙げ、身体症状の有無を重要な判断基準としています。

厚労省の「ストレスチェック指針」および「ストレスチェックマニュアル」掲載の高ストレス者判定基準値 例:

- 「②心身のストレス反応」の数値が高い者

- 「②心身のストレス反応」の数値が高いことに加え、「①仕事のストレス要因」と「③周囲のサポート」の数値の合計が著しく高い者

職場の現状や産業医の意見を交えて、自社にマッチした基準を設けられれば、その後の「医療ケア」もかなり効率よく進めることが可能になります。

Point2: ストレスチェック・面接指導の結果は「保管まで」が企業の義務

名前がややこしく混同されてしまいがちですが、

- 実施主体 = 従業員と契約をした企業

- 実施者 = ストレスチェックの実施を監督する担当者

となります。あくまで実施の主体は企業、結果の保管や管理も企業責任の一端となるのです。

ストレスチェック指針では、(本人が同意していない)結果の保管は実施者によるものが適任とされますが、産業医のクリニックなど事業所以外で保存する場合でも保存場所の指定やセキュリティの設定・確保などは企業が行わなければなりません。

これらのデータの管理は健康診断の結果と同等の「要配慮個人情報」となります。「企業(事業者)の管理監督のもと」「実施者(実施事務従事者)などの限られた人のみが」見られるようなセキュリティが求められます。

- 実施事務従事者のみが管理する、鍵のかかるラックを用意し

閲覧記録をつける - 実施者や実施事務従事者のみで共有するパスワードでロックをかけ、

社内サーバで共有する - 外部業者に保管を依頼し、閲覧者に制限をかける

など、専用の設備や担当者を定めておく必要があります。

ストレスチェックの結果が出てしまってから「秘密が守られる保管場所がない!」とならないよう、ストレスチェック実施計画などであらかじめ明記をしておくと設備も余裕をもって準備できます。

記録の保管は5年間にわたります。その間、保管に必要な設備や管理方法の提案は企業の側からきちんと行いましょう。面接指導の記録や本人の同意がある結果の保管を事業所内で行う場合も、セキュリティは同じように配慮しなければなりません。

【関連記事】

ストレスチェックの結果の閲覧は上司が確認できる?保管期限はいつまで?

ストレスチェックは年に一回、その結果も5年という長い期間の保管となります。「いつ頃準備を始めればいい?」「担当は誰を選ぶ?」などの細かな、けれど考えなければならないことはマニュアルとして記録ができるよう、事務手続きなども記録をとることをお勧めします。

経年比較に使えるデータは企業の「知的財産」です。 担当者の変更や社内の引継ぎが行われたとき、前回の記録や情報が失われないようしっかりとノウハウを記録していきましょう。

| 初出:2019年11月05日 / 編集:2023年04月17日 |