梅雨や台風など気圧の変化が激しくなる時期に話題となる「気象病」や「天気痛」。

季節の変わり目や梅雨、台風シーズンなど、寒暖差の激しい日や雨が降る前の天気が変わるタイミングで、頭痛や肩こり、倦怠感などが襲ってくる……

これらの不調は、もしかしたら「気象病」が原因かもしれません。

天候や気圧の変化による心身の不調を引き起こす気象病について、近年はさまざまなメディアで大きく取り上げられることが増えました。研究が進んで少しずつ対処法が明らかになってきたことで、「気象病」をはじめとする体調の悩みや対策を社内で共有する場を設けたり、社内研修・職場環境改善に取り入れたりしている企業も出てきているようです。

一方で、まったく影響を受けず不調を感じることのない方にとって、気象病は人によって症状もさまざまで誤解されることも多く、周囲の理解が得られずに症状に悩む当人にとっては憂鬱な日々を過ごしているのではないでしょうか。

今回は、そんな「気象病」の原因と予防法についてお話します。

【 目次 】※各タイトルからページ内の該当箇所にスクロールします

1. 頭痛やめまい、肩こり…検査してもわからない不調は「天気」が原因?

- 気象病が原因でメンタル不調になることも?「不調への理解」を

2. 気象病は「環境の変化」によるもの? 不調のメカニズムとタイミングを知ろう

- 「気圧」が体のバランスを崩すメカニズム 乗り物酔いしやすい人は要注意

- まずは痛みのタイミングを知ろう

3. 対策のツボは「血行」と「予測」! 急変する天気を乗り切る3つの対策

- 1. 自律神経を整える「生活習慣」を身に着けよう

- 2. 天気予報を活用しよう

- 3. 耳マッサージで血行不良を予防しよう

【人事・労務ご担当者様へ:役立つ資料を無料配布中】

頭痛やめまい、肩こり……

検査してもわからない不調は「天気」が原因?

雨の日になると頭痛に悩まされたり、季節の変わり目になると体調を崩したり……。「雨の降る前には節々が痛む」という話を、一度は聞いたことがあるのではないでしょうか。

気象病とは、気象の変化に伴い現れる体調不良のことをいいます。代表的な症状は頭痛、肩こりや首こり、倦怠感などですが、持病や体質によっては、めまい、関節痛、吐き気、イライラや気分の落ち込みなど、心や身体にさまざまな不調が現れます。特に頭痛や関節の痛みを伴う気象病は「天気痛」とされ、平均週2日ほど発症しているというアンケート結果もあるほど。なんと5人に1人が「気象病(天気痛)」により生活に支障を感じているようです。

「気象病」の代表的な症状

気象病が原因でメンタル不調になることも?

まずは「不調の理解」が大事

気象病は症状の訴えがあるのにもかかわらず、検査では原因が特定されない「不定愁訴」※が多く、医師などの専門家からも長らく「気のせい」や「気持ちの問題」などといわれ、あまり深刻に捉えられない状態が続いてきました。特に若い方、男性の方は「我慢や自己管理が足りない」とされることもあり、理解されずつらい思いを経験した方も少なくないようです。

なんとなくであっても、体調不良が続くこと自体が抑うつ状態や不安の原因となりますし、周囲の反応を気にしなければならない、無理をして仕事をこなさないといけないというプレッシャーが長く続くことよって、より強くストレスを感じてしまい、心身のストレス反応で不調が悪化する場合もあります。 元気に働きたい、がんばりたいと思っても、コントロールできないことが原因で不調が起こるのは、本人にとってもつらくもどかしいものです。

気象病に悩む人の多くは、天気というあいまいなものに左右される痛みや不調について、 「なぜ具合が悪いのか、どれほどつらいのかを周囲に理解してもらう、声をあげるのはとても難しい」と感じているという報告があります。 また、自分の体質や持病によって症状が強く出てしまっている場合はなおさら、周囲に説明することは簡単ではありません。さらに短期間で回復するものではないことが多く、長期間付き合っていかなければならないため、職場の理解が得られないと、メンタル不調の原因にもなりかねません。

無理をしすぎなくてもよい職場づくりのためは、まず不調の理解が大切です。

そして、医療につなぐ、一緒に考える、気軽に相談できる環境を整えるなど、働く人と職場が協力して不調を乗り越える対策を、職場として取っていけたらいいですね。

気象病は「環境の変化」によるもの?

不調のメカニズムとタイミングを知ろう

「気圧」が身体のバランスを崩すメカニズムとは?

乗り物酔いしやすい人は要注意

では、なぜ・どのようにして気象病は生じるのでしょうか。そのメカニズムが最近の研究からわかってきました。

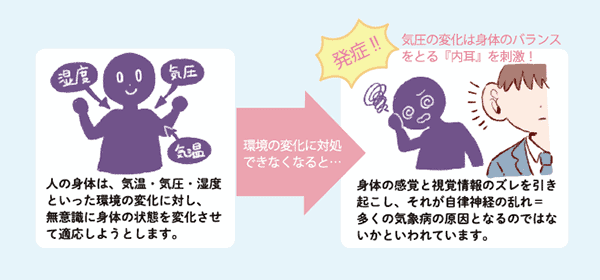

人間の身体は、気温・気圧・湿度といった環境の変化に対し、意識することなく身体の状態を変化させて適応しようとします。気象病は、この無意識の対応が環境の変化に対処できなくなることから発生するといわれています。特に「気圧の変化」は身体のバランスをとっている「内耳」を刺激してしまい、身体の感覚と視覚情報のズレを引き起こし、それが自律神経の乱れ=多くの気象病の原因となるのではないか、という研究が進められています。

現代の生活習慣による体質の変化や、局地的大雨・台風などの極端な気象現象・異常気象が増えていることから、気象病による苦痛を訴える方の数は年々増加傾向にあります。以下のポイントに心当たりのある人は要注意です。

気圧の変化が体のバランスを崩す、「気象病」のメカニズム

・乗り物酔いしやすい人(内耳からの刺激に敏感な人)

・自律神経のバランスが崩れやすい環境

⇒首や肩のコリがある

⇒エアコンの効いた室内で長い時間を過ごす生活をしている

⇒運動不足 、睡眠不足が続いている

・ 影響を与えやすい低気圧が頻発する季節の変わり目、梅雨や台風の時期

まずは痛むタイミングを知ろう

慢性的な痛みによって脳に強いストレスがかかる・自律神経のバランスが崩れると、不安やイライラなどの症状からその他の身体の痛み・環境によるストレスにも敏感になってしまいます。

まずは以下の3点に注意して、自身の不調がどんなタイミングで起こるのか、生活やその時の天気も含めて記録してみましょう。

★日時(どんな状況で起こったか)

★どんな痛みや症状が、どれくらい長く続いたか

★症状のあった日の一週間前後の仕事の忙しさ・生活の様子

あとから見返してみて、

・天気が変化する前後

・季節の変わり目、気温差の大きい日

に不調が現れることが多ければ、それは「気象病」対策により改善・軽減できる不調かもしれません。

医療機関や職場に相談する時にも、記録しておくと説明に役立ちますよ。

対策のツボは「血行」と「予測」!

急変する天気を乗り切る3つの対策

人によってはとてもつらい気象病ですが、天気・気圧の変化があるたびに仕事を休む……というのもなかなか難しいですよね。ではどうしたら、症状を少しでも軽減させることができるのでしょうか。

生活の中で取り入れやすい対策を3つ、ご紹介します。

1. 自律神経を整える「生活習慣」を身に着けよう

自律神経を整える「生活習慣」

天候による不調の多くは、自律神経のバランスが崩れたことによる「不定愁訴」※にあたります。普段から自律神経のバランスを整える生活習慣を身に着けることで、天候や暑さ、寒さからくる不調を予防する効果が期待できます。

・バランスのとれた食事

・軽く汗をかくような適度な運動

・6時間以上の睡眠

などは一般的かと思います。特に睡眠と食事は、身体の健康維持のためにも常に心掛けたい習慣です。また、入浴や外気に触れて「汗をかく」ことは、身体に元々備わった体調を維持する機能・対応力を活性化してくれます。

熱中症や感染症に気を付けて、毎日ひとつずつ健康にいいことを続けていきましょう。

2. 天気予報を活用しよう

気象病や天気痛は、生活に深く関わる疾患として、気象予報の面からも対策が進んでいます。

天気予報技術の進歩は目覚ましく、GPSやこれまでの観測データから、時間単位でかなり確度の高い予測が行えるようになってきています。この予報技術とGPS、 IOT (モノのインターネット:家電など生活に関わる身近な機器のオンライン化・連携化)技術を組み合わせ、天候に合わせた「体調予報」を行うサービスが登場しています。

現在地情報から気圧や天候の変化を知らせるアプリや、数日間の天気と合わせて気象病発生リスクを教えてくれる予報サイトなどは、スマートホンからいつでも閲覧できるので体調管理に役立ちます。

カレンダーや記録アプリと併用することで、スケジュールの調整・体調の分析が簡単になります。

3. 耳マッサージで血行不良を予防しよう

耳はさまざまな神経とつながった、かなりデリケートな器官です。気圧の変化だけでなく血流の悪化なども内耳の動きに関与し、車酔い・めまい・頭痛などの症状を引き起こすことが報告されています。

マッサージなどで耳周りの血流を改善し、自律神経の働きを助けましょう!

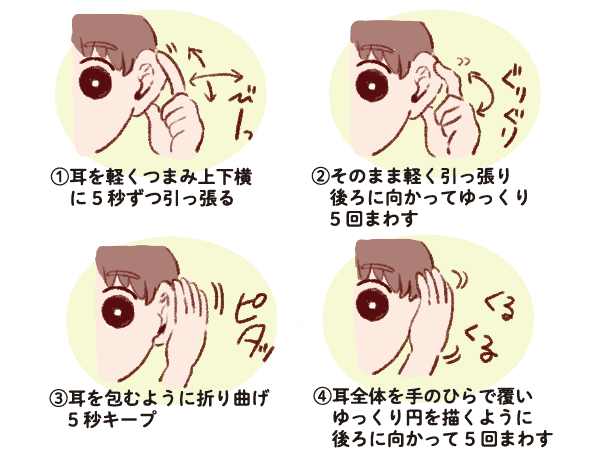

~やってみよう!耳マッサージ~

耳と手をよく洗い、清潔な状態で、気持ちよいと感じる程度の力加減でおこないましょう。

①耳を軽くつまみ、上・下・横に5秒ずつ引っ張る

②そのまま軽く引っ張りながら、後ろに向かってゆっくり5回まわす

③耳を包むように折り曲げ5秒キープ

④耳全体を掌で覆って、ゆっくり円描くように後ろに向かって5回まわす

※ 耳マッサージはあくまでも血流の促進効果を期待したものです。

頭痛や耳の痛みを強く感じる方は、無理に行おうとせず医療機関を受診して下さい。

特にマスクが手放せない時期は、耳やその周りに知らず知らずのうちに負担がかかっているかもしれません。

リラックスしたい時、休憩などの隙間時間にも、ぜひ耳マッサージを取り入れてみてはいかがでしょうか。

気象病による身体的な不調は、症状のない人からすると大袈裟に見えたり、自己管理がなっていないと捉えられてしまうこともあるかもしれません。痛さや辛さの感じ方は個人差が大きく、同じ症状を訴えていてもその状態や程度についてはそれぞれ異なるため、説明することも、理解することも本当に難しいからです。

研修や正しい知識の周知・啓発を行うことや、通院や休職が必要な人に配慮するなどの対応は、一緒に働く仲間への理解を深めるとともにハラスメントやいじめを予防し、無理をしすぎることなく働ける職場環境をつくることにもつながります。 気象病への理解をきっかけに、職場環境の改善についても考えてみませんか?

【人事・労務ご担当者様へ:役立つ資料を無料配布中】

社内の皆さまへのご案内やセルフケアの周知にお使いいただけるように、資料をご用意しました。

上記の内容にイラストを多数加え、PDF表裏1枚で、より見やすく・分かりやすくご紹介しています。

気象病とは何なのか、どのような対処・対応が必要なのかだけでなく、管理職の方々から従業員への声掛けや対応の参考として、 社内掲示のポスターやプリント配布など、社内周知に是非ご活用ください。

従業員向けの電話・メールによるメンタル相談やハラスメント対策の外部相談窓口代行、管理職・人事・総務ご担当者様を対象としたラインケア研修や新入社員向けのメンタルヘルス研修などの法人サポートサービス「ソシキスイッチ EAPみんなの相談室」を是非ご提案させてください。

〔参考文献・関連リンク〕

- 佐藤純(医師、愛知医科大学客員教授/中部大学 生命健康科学部教授)

– Sato, J., Inagaki, H., Kusui, M., Yokosuka, M., Ushida, T., Lowering barometric pressure induces neuronal activation in the superior vestibular nucleus in mice, PLoS One 14 (2019) e0211297. doi: org/10.1371/journal.pone.0211297.

-「天気痛~つらい痛み・不安の原因と治療方法〜」光文社新書, 東京, 2017

-「気象変化と痛み」Spinal Surgery 29(2) 153-156, 2015 - ウェザーニューズ:天気痛調査2020

- 一般財団法人京浜保健衛生協会:保健師便り 35.『気象病』に備える

- 日本経済新聞 電子版 NIKKEI STYLE ヘルスUP:健康づくり 天気の変化で不調を感じる「気象病」対処法は

- NHKクローズアップ現代:体の不調 天気のせいかも!? 最新研究で分かる対処法(2022年4月5日(火)放送分)

- ウェザーニュース:天気痛予報

- 厚生労働省:

働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト こころの耳、用語解説「不定愁訴」

| 初出:2020年08月12日 / 編集:2025年05月30日 |