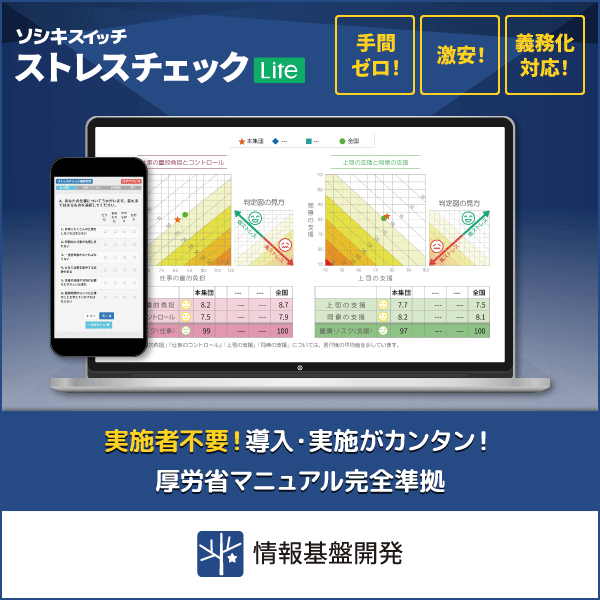

平成18年よりメンタルヘルス指針に基づいて、労働者の心の健康の保持増進のためメンタルヘルスケア対策が事業者によって行われるようになってきましたが、職場におけるストレスによって精神障害を起こし労災認定を受ける人の数は年々増加し続けています。このような状況を受け、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防ぐことを目的として、平成27年12月よりストレスチェック制度が導入されました。

厚生労働省より公表されたストレスチェック指針(「心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」)では、仕事に対して強い不安やストレス等を感じている労働者は5割を超えるとされており、労働者のメンタルヘルス対策の重要性はますます増しています。

メンタルヘルス不調に対する取り組み

メンタルヘルス不調に対する取り組みとしては、一次予防、二次予防、三次予防があります。一次予防とはメンタルヘルス不調を未然に防ぐことで、ストレスチェックは一次予防を目的として行われます。二次予防ではメンタルヘルス不調を早期に発見して治療につなげるなど適切な対応をし、三次予防では主に休職した労働者の職場復帰支援等を行います。

1. 一次予防

メンタルヘルス不調の一次予防においては、まず労働者が自分のストレス状況について気付くことを促し、対処法のアドバイスや職場環境の改善を通してメンタルヘルス不調となることを未然に防ぎます。

身体の健康状態に比べて精神的な不調は自分では気付きにくいため、まず自分のストレス状況に気付くことが大切です。それにより、休養やセルフケアなどでストレスに対処し、メンタルヘルス不調になることを防ぎます。

また、事業者が労働者の職場環境を改善し、ストレスが発生しにくいような状態となれば、必然的にメンタルヘルス不調に陥る人の数を減らすことができます。

2. 二次予防

二次予防とは、メンタルヘルス不調を早期に発見し適切な対応を行うことです。

一口にメンタルヘルス不調と言ってもさまざまな状態があります。労働者が自分で対処することにより比較的早期に回復することのできる状態や、精神科医やその他の専門家の助けがなければ回復が難しいほど深刻な状態などです。

メンタルヘルス不調に陥った人に対しては、できるだけ早い段階で支援を行い、深刻な状態にならないように対策を講じることが大切です。仕事でのストレスによりメンタルヘルス不調に陥ってしまった場合は、産業医等の適切なアドバイスに基づくケアにより健康な状態へ回復することがあります。また、場合によっては配置転換などの就業上の措置と組み合わせた対応により回復することもあります。

いずれにせよ、本格的なメンタルヘルス不調に陥る前に適切な対応をとることができれば、早期に回復する可能性は高いといえます。

3. 三次予防

三次予防とは、メンタルヘルス不調となった労働者の職場復帰を支援する取り組みをいいます。

メンタルヘルス不調が深刻な状態になり、就業することが困難となってしまった労働者も残念ながら多くいます。厚生労働省の実態調査の結果から、企業の規模の企業や業種を問わず、一定以上の人が就業不能に陥っていることがわかります。このような状態になってしまった人達に対して、職場へ復帰するための支援を行うことは非常に重要です。

ストレスチェック制度の位置づけ

今回新たに導入されたストレスチェック制度は、上記のメンタルヘルス不調の予防に関する取り組みのうちどれに該当するのでしょうか。本年度においては、特に一次予防の強化が重点的に行われています。一次予防から三次予防までを含む総合的な対するメンタルヘルスケア対策を計画的に実施することが望ましいのですが、政策としては一次予防に関する取り組みが中核として位置付けられています。

確かに、メンタルヘルス不調に陥った人に対して早期に対策を講じることや職場復帰に関する支援の必要な人に対して必要な取り組みを行うことも重要ですが、そもそもメンタルヘルス不調に陥る人を少なくすることが根本的な問題の解決につながるのです。

ストレスチェックの目的

ストレスチェック制度においては、主に以下の①~④が行われています(④については、当面の間は努力義務)。

- ストレスチェックを実施し、高ストレス者の判定を行う。

- 高ストレス者のうち医師による面接指導が必要と判断された人については面接の申し出を勧奨し、申し出た人に対しては面接指導を行う。

- 面接を行った実施者は事業者に意見書・報告書を提出し、事業者は必要に応じて就業上の措置を含めた対応を行う。

- ストレスチェックの結果について集団分析を行い、職場環境の改善に関する取り組みを行う。

1.~ 3. については一見、メンタルヘルス不調者を発見して対策をとることが目的のように思われ、ストレスチェック制度は二次予防に関する取り組みであると考える担当者も多いようです。

確かに、ストレスチェックによって発見されたメンタルヘルス不調者に対して必要な対策をとることは重要ですが、ストレスチェックは労働者がメンタル不調になることを防ぐ一次予防を目的としています。そのためにも、当面の間は努力義務とされている④についても実施するのが望ましいことは言うまでもありません。

労働者がメンタルヘルス不調になり、休職や離職にいたると、事業者としては大きな損失となります。メンタルヘルス不調の一次予防として、効果的かつ効率的なストレスチェックを行いましょう。

| 初出:2017年11月26日 / 編集:2019年07月16日 |