私たちの生活にはストレスがつきものです。職場のみならず、家庭を含めた日々のストレスをため込みすぎてしまうと、心や身体にさまざまな影響が生じてしまいます。

自分なりのストレス解消法や気持ちの切り替え方を見つけることが大切であることは、誰しもが認識されていることと思います。

ストレスに対処するための初手としては、

- 自分にとってのストレス要因に気づく、観察する(セルフモニタリング)

- 対処法を考えること(ストレスコーピング)

この2つが必要です。

ストレスマネジメントの第一歩は、自分にとってのストレス要因に気づくこと

ストレスマネジメントと聞くと少し難しく考えてしまう方もいるかもしれませんが、実はその対処法(コーピング)はとてもシンプルです。

例えば、

- 好きなものや人を思い浮かべる

- お気に入りの1曲を聴く

- ちょっと高級なお菓子を食べる

- 毛布に包まる

- トイレにこもる

- 癒しの画像をスマホで調べる etc…

ストレスを感じたときにはこれ!と決めた行動を実行し、それを習慣化する、といったアプローチを行います。しかも、お金をかけずに手軽に、すぐに実行できる内容ほど、いざという時の「自分助け」に活躍してくれる心強いお守り・切り替えスイッチになります。

そのためには、自分のストレスを客観的に見つめることが大切です。

当記事では、まずはストレスマネジメントに不可欠な「セルフモニタリング」の取り組み方についてご紹介します。

セルフモニタリングとは?

セルフモニタリングとは、心や身体の状態を観察・記録することにより、客観的に自分を見つめ、ストレスに対する適切な対処法を見つけていく方法です。

紙に書く、スマートフォンやパソコンなどにメモをする、日記をつけるなどの方法で、ストレスと感じた出来事やそのときの気分、考えたこと、感情や行動・体調の変化などを記録していきます。自分はどのようなことでストレスを感じるのかを整理しストレスを客観的に分析することができるようになると、どのように対処すれば楽になるのか、どのようなコーピングが効果的なのか、など自分に合ったセルフケアの方法を考える材料になります。

セルフモニタリングの方法・ー例をご紹介

特に決まった形式はなく、ご自身の取り組みやすい方法で構いません。大事なのは、ストレスの原因や自分の考え方のクセ、気持ちの揺れ動きや身体の反応・行動の変化など、自分にとってどのような形でストレスがあらわれるか(ストレス反応)を可視化することです。

今回は日記形式でまとめる方法を例としてご紹介します。

<観察・記録しておくこと>

①ストレス体験:

ストレスを感じた出来事について、その状況をなるべく具体的に記入します。

②ストレッサー:

そのストレスを引き起こした原因はこれだと、ご自身が思う要因を①の出来事の中から探して書き出します。

③認知(自動思考):

人の認知には何かの出来事があったときに瞬間的に浮かぶ考えやイメージがあり、それは「自動思考」呼ばれています。頭に浮かんできた考えを思い出し、書いてみましょう。

④気分・感情:

ストレス状況で感じた気持ち・感情を書き出します。

⑤身体反応:

身体に起こった・感じた反応があれば挙げてみましょう。

⑥行動:

その状況を受けて、どのような行動をしたか書き出します。もし何も行動できずに我慢したり、する余裕がなかった場合はそれも記入しましょう。

| 日付 | ①ストレス体験 | ②ストレッサー | ③認知(自動思考) | ④気分・感情 | ⑤身体反応 | ⑥行動 |

| 仕事が山積みで忙しいのに、上司から急に締め切り間際の書類の作成を頼まれた。 しかもそれは上司の担当で自分には関係ない業務。 上司は気分屋で威圧的。 同僚や先輩も忙しく他には頼めず断れない雰囲気があり、仕方なく引き受けた。 思ったよりも作成に手間取ってしまい、上司からは急かされ、残業をしてなんとか終わらせた。 | ・業務量の多さ ・プレッシャー ・上司の理不尽な対応 ・残業 ・上司のせいで自分の業務が後回しになった | ・自分は他の人より能力が足りないのではないか ・いつも損な役回りばかり ・いつも要領よくできない ・うまく立ち回れる同僚はずるい、うらやましい | ・焦り ・不安 ・怒り ・イライラ ・(自分に対する)絶望感 | ・涙が出そう ・落ち着かない ・貧乏ゆすり ・口が渇く ・手が冷たい | ・同僚に愚痴った ・温かいコーヒーを飲んだ ・お菓子を食べた |

| 日付 | ●月✖日 |

| ①ストレス体験 | 仕事が山積みで忙しいのに、上司から急に締め切り間際の書類の作成を頼まれた。しかもそれは上司の担当で自分には関係ない業務。上司は気分屋で威圧的。同僚や先輩も忙しく他には頼めず断れない雰囲気があり、仕方なく引き受けた。思ったよりも作成に手間取ってしまい、上司からは急かされ、残業をしてなんとか終わらせた。 |

| ②ストレッサー | ・業務量の多さ ・プレッシャー ・上司の理不尽な対応 ・残業 ・上司のせいで自分の業務が後回しになった |

| ③認知(自動思考) | ・自分は他の人より能力が足りないのではないか ・いつも損な役回りばかり ・いつも要領よくできない ・うまく立ち回れる同僚はずるい、うらやましい |

| ④気分・感情 | ・焦り ・不安 ・怒り ・イライラ ・(自分に対する)絶望感 |

| ⑤身体反応 | ・涙が出そう ・落ち着かない ・貧乏ゆすり ・口が渇く ・手が冷たい |

| ⑥行動 | ・同僚に愚痴った ・温かいコーヒーを飲んだ ・お菓子を食べた |

上記のように自分のストレスをじっくり観察し、まとめます。

これを継続することで、自分がどのようなときにストレスを感じ、どのような反応があらわれるかなどが見えてくるようになります。

自分にとって効果的なコーピングはなにかを考えるうえで、この作業はとても役立ちますので、まずはご自身のストレスと向き合ってみてください。

次回は、自分なりのコーピングを見つける方法についてご紹介します。

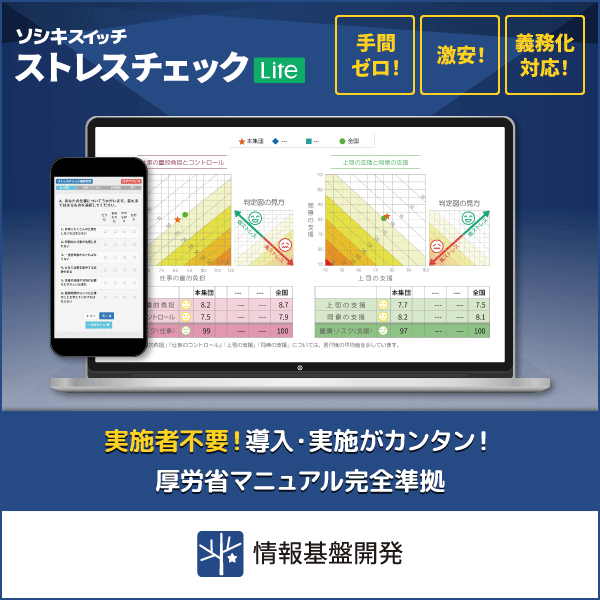

従業員向けの電話・メールによるメンタル相談やハラスメント対策の外部相談窓口代行、管理職・人事・総務ご担当者様を対象としたラインケア研修や新入社員向けのメンタルヘルス研修などの法人サポートサービス「ソシキスイッチ EAPみんなの相談室」を是非ご提案させてください。

まずは以下のお問い合わせ・資料ダウンロードフォームより、お気軽にご一報ください。

〔参考文献・関連リンク〕

- 熊野宏昭・伊藤絵美・NHKスペシャル取材班 監修(主婦と生活社出版、2017年)

「キラーストレス」から心と体を守る!マインドフルネス&コーピング実践CDブック

| 初出:2025年01月06日 / 編集:2025年01月28日 |