株式会社情報基盤開発は、2024年中に「ソシキスイッチ ストレスチェック(旧:AltPaperストレスチェック)」をご利用いただいたお客様からデータをご提供いただき※1、「高ストレス者」※2の割合・「総合健康リスク」※3・「各種ストレス尺度」について業種別に平均値を算出した「ストレスチェック業界平均値レポート2025」を公開いたしました。

( 調査方法 については、記事の末尾に記載しています)

本コラムでは、弊社既報の「ストレスチェック業界平均値レポート2025」から、「運輸業, 郵便業」の集団分析結果について考察・解説いたします。

【 目次 】※各タイトルからページ内の該当箇所にスクロールします

「運輸業, 郵便業」のストレスチェック実施結果の特徴は?

「運輸業, 郵便業」のストレス要因を各尺度から分析

―仕事量の負担は少なく良好。経験・スキルの活用と同僚間のサポート拡充が課題か?

「運輸業, 郵便業」業界の背景―「2024年問題」の影響は?

調査方法

「運輸業, 郵便業」のストレスチェック実施結果の特徴は?

「ソシキスイッチ ストレスチェック」

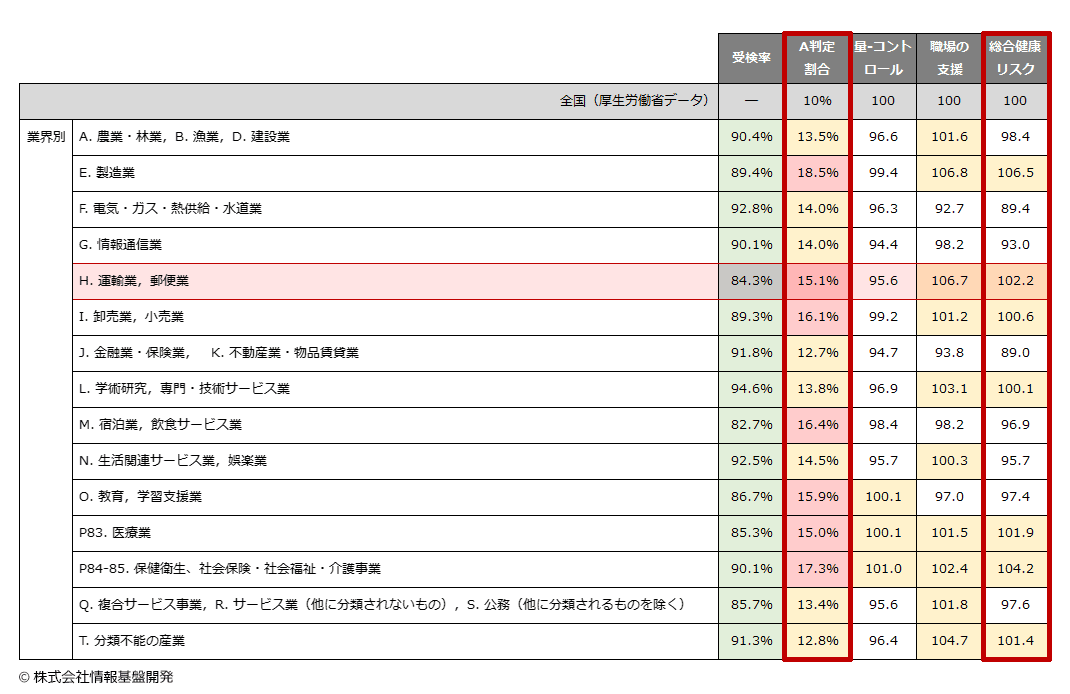

業界平均値レポート2025:受検率・高ストレス者割合・総合健康リスク業界別一覧「運輸業,郵便業」

※赤い囲み部分 …

総合健康リスク:110以上を赤色、100以上を黄色に色分け

高ストレス者(A判定)割合:15%以上を赤色、10%以上を黄色に色分け

※A判定割合 … 高ストレス者割合

当社のデータでは、厚生労働省公表のストレスチェック結果の分布で最も高い評価「A」判定を示した受検者の割合を用いています

「ソシキスイッチ ストレスチェック」

業界平均値レポート2025:総合健康リスク・高ストレス者割合「運輸業,郵便業」

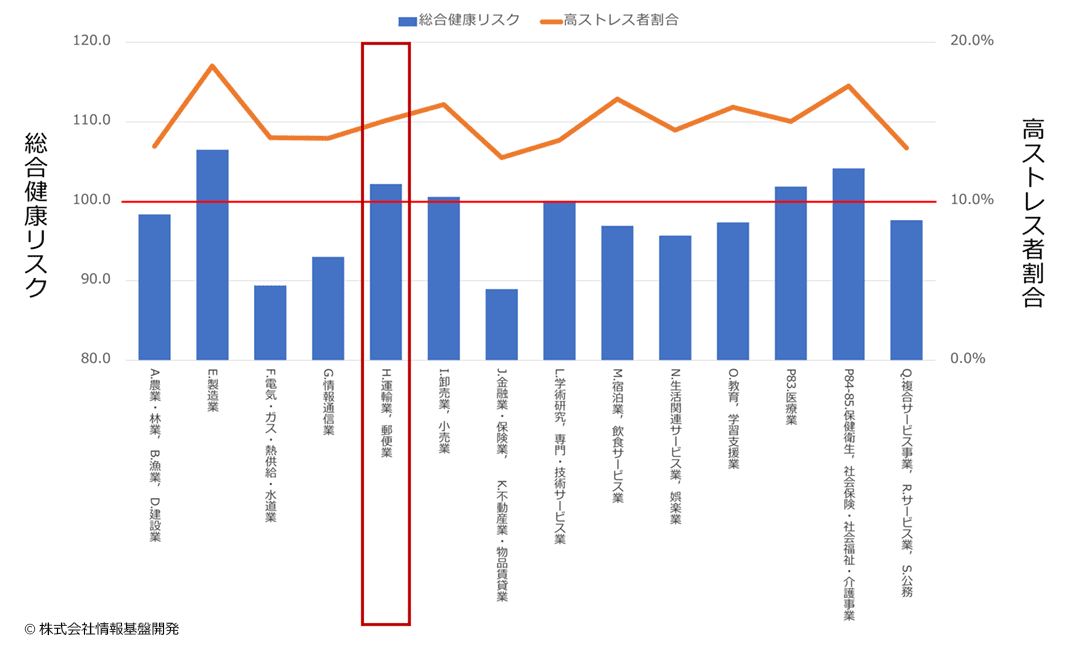

「総合健康リスク」は、職場に対して感じているストレスを「仕事の量-コントロール」と「職場の支援(上司や同僚からの支援)」の2軸に分け、職場の環境が従業員の健康にどの程度影響を与えるかを総合的に評価したものです。

「運輸業, 郵便業」 の総合健康リスクは、102.2(前年比-2.1)となり、前回よりやや改善しました。

「高ストレス者」は、回答項目の中でも心身のストレス反応に関する項目を中心に評価しており、実際にストレス反応が現れている場合に高くなり、一定の基準を超えると高ストレス者と判定されます。各事業場の中で高ストレス者がどの程度いるかを示したものが、高ストレス者割合です。

「運輸業, 郵便業」 の高ストレス者割合は、15.1%(前年比-0.3)で、前回と同程度の数値で推移しています。

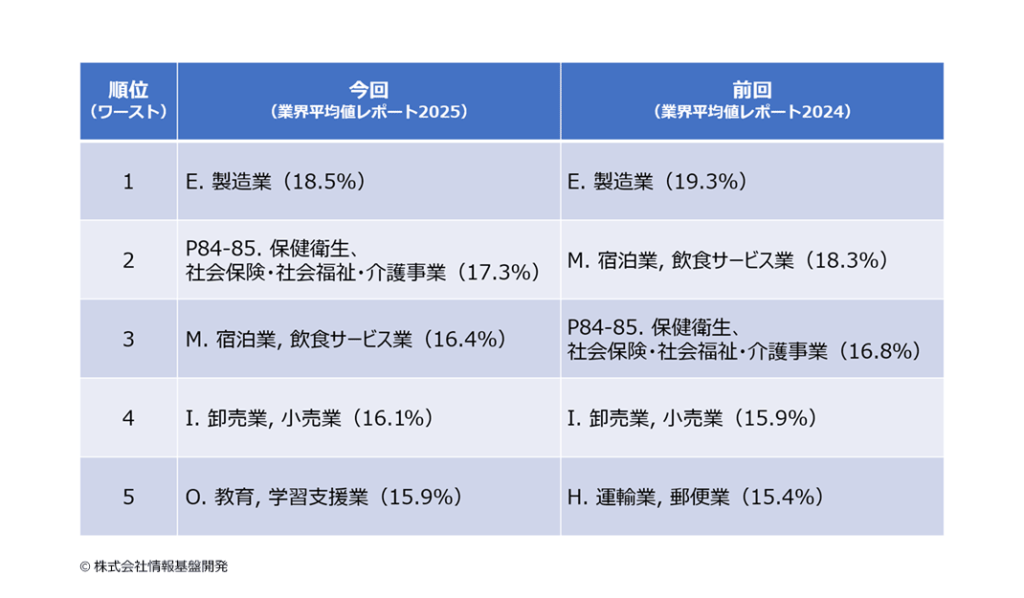

一方で、前回は全14業界中(「T.分類不能の産業」を除く)ワースト5にランクインしていた「H. 運輸業, 郵便業」ですが、他業界の高ストレス者割合の増加、特に「O. 教育, 学習支援業」の高ストレス者割合が+2.3ポイント増加したことなどにより、ワースト5からは抜ける結果となりました。

「ソシキスイッチ ストレスチェック」

業界平均値レポート2025:業界別「高ストレス者割合」ワースト5の比較

ただ、依然として高ストレス者割合は15%を上回っており、注意が必要な数値に変わりはありません。また、大きな改善がみられたわけではないため、引き続き各事業場の現状を集団分析の結果などと併せて確認し、何にストレスを感じている従業員が多いのか原因を探っていただくことをお勧めいたします。

「運輸業, 郵便業」のストレス要因を各尺度から分析

―仕事量の負担は少なく良好。経験・スキルの活用と同僚間のサポート拡充が課題か?

「ソシキスイッチ ストレスチェック」

業界平均値レポート2025:「運輸業,郵便業」各尺度(偏差値)_男・女

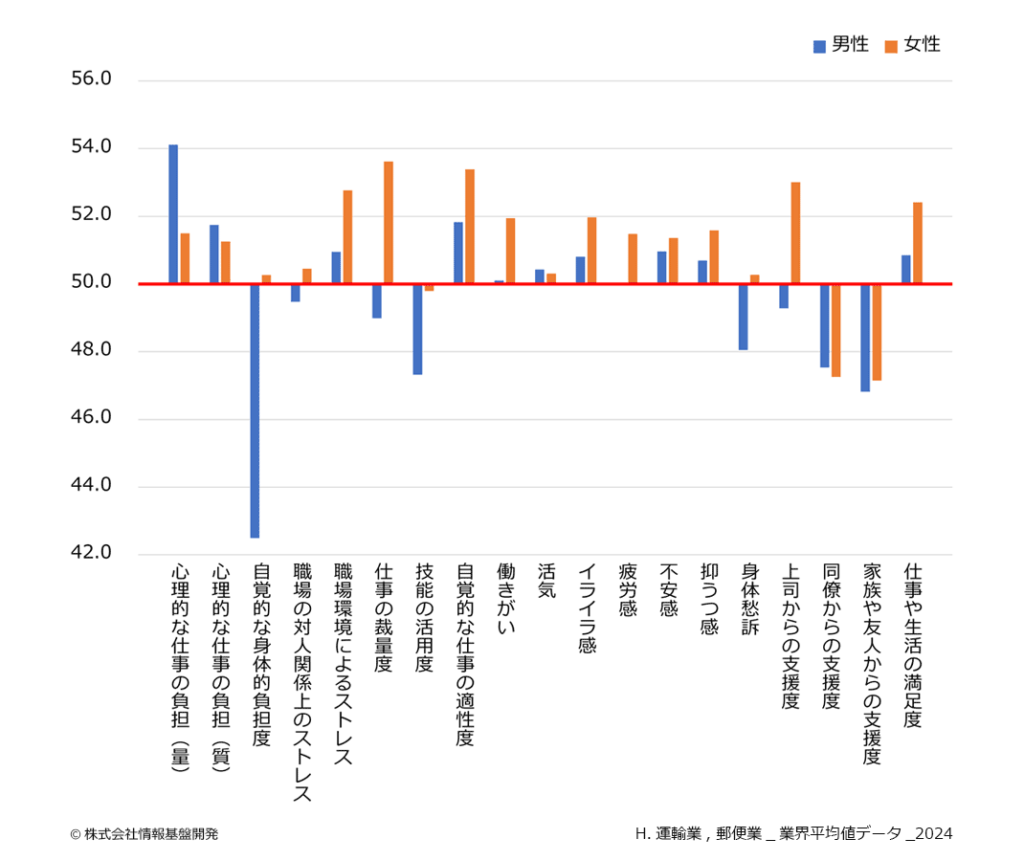

上記は、「運輸業, 郵便業」のストレスチェックの各尺度の数値(偏差値)を表しています。

まず、【心理的な仕事の負担(量)】は全14業界(「T.分類不能の産業」を除く)の中で、男性ではもっとも良好な数値を示しています。女性に関しても上位2番目と、仕事量の多さからくる負担はさほど高くないと感じている方が多いようです。

一方で、【技能の活用度】については、女性の数値が全14業界中ワースト1という結果でした。男性も「生活関連サービス,娯楽業」に次いでワースト2と、男女ともに、自分のスキルや経験を十分に活用できていないと感じている方の割合が高いことがうかがえます。

配送・運転業務に限らず、身体を使う業務やルーチンワークが中心の仕事の場合は、業務の性質上【自覚的な身体的負担度】や【技能の活用】がある程度不良な数値として出てしまうのはやむを得ない部分がありますが、その点を前提に対策を考える必要がありそうです。

さらに、【上司からの支援度】【同僚からの支援度】には特に注意が必要です。

同じ業界内でも従事している業務や働き方、夜勤の有無や業務体制、配属などによっても違いがあると考えられるため一概には言えませんが、【上司からの支援度】の数値は、弊社の業界平均値では全体的に女性のほうが比較的良好な数値となる傾向があります。ただ、男性については「運輸業, 郵便業」がワースト1と他の業界の数値よりも不良で、平均を下回っています。また、【同僚からの支援度】に関しては、男女ともに希薄さがあると読み取れます。こちらは女性の数値が全14業界中ワースト1となっただけでなく、男性の数値も「製造業」に次いで不良な結果(ワースト2)となっています。

一緒に働く人たちとの関係性や同僚間のサポートの有無は業務の負担感・疲労感にも影響を与えますので、まずは自社の集団分析結果で【上司からの支援度】【同僚からの支援度】の数値をご確認いただき、各事業場の実情に合わせて改善策を検討してみることをお勧めいたします。

「運輸業, 郵便業」業界の背景―「2024年問題」の影響は?

「運輸業, 郵便業」を含む物流・運送業界では、働き方改革によりトラック・バス・タクシードライバーの時間外労働時間の上限が適用され、それによって生じるさまざまな問題、いわゆる「2024年問題」が懸念されてきました。この規制によりドライバーの労働時間が制限され、長距離の輸送が難しくなるだけでなく、それに伴う運送コストの上昇やドライバーの収入減少など業界全体で輸送力不足が深刻化すると考えられていました。

各業界団体・各社で法律の施行に合わせて対策を進めてこられたかと思いますが、実際には同じ「運輸業, 郵便業」であってもその影響は一律ではないようです。

例えば、トラック運転手について、当初はドライバーの拘束時間が減らされることで政策的にトラック運賃の引き上げが後押しされ、長時間労働の改善だけでなく低賃金の是正が期待されていました。しかし、実際には一定の改善はみられるものの、荷待ち・荷役時間の削減が進まないことや、人手不足・輸送力不足への懸念は依然として残り、想定していたトラック運賃の引き上げも十分でないことから賃上げに必要な資金が確保できない現状につながっているといいます。また、国土交通省がおこなった調査結果をもとに、荷主事業者側の荷待ち・荷役時間の現状把握、削減を段階的に進め改善を目指していく見通しを立てていたものの、結果的には新たに2024年度に実施した調査で、荷待ち・荷役時間の削減は進んでいないことが判明し、その結果、運転時間を減らして対応せざるを得ない状況に陥っているようです。

今回の規制を機に「荷待ち・荷役作業等時間を2時間以内とする新たなルール」の周知・推進を目指してガイドラインを作成し、全日本トラック協会を中心に取り組んできた結果、少しずつ荷主事業者にも理解が生まれつつあると指摘する方も少なからずいらっしゃるようですが、実際の調査や現場の声などを見聞きする限りでは、荷主の理解・協力が依然として大きな課題となっていることが明らかになっています。

一方、タクシー業界は2024年問題の影響は少ないようです。

インバウンドや高齢者の送迎などによる需要の高まりを受けて、トラックドライバーなどからの転職による採用の増加、法改正に備えて早期のうちからアクションプランを策定して働き方改革・労働環境の改善に取り組んできたことが功を奏したとみられています。

弊社のお客様からも、ドライバーの労働時間の規制や賃金について以前から業界団体が一丸となって協議・検討を進め、対策を講じてきたことにより、インパクトは少なくスムーズに対応できたとうかがっています。むしろ「コロナ禍で客数が減り収入が減ってしまったことで退職者が増えたときの方が深刻だった」ようです。

さらに、もともと運送業よりも労働時間や安全運転を確保するための規制が厳しく、ライフスタイルに応じた柔軟な働き方が選択できることも相まって、2024年問題が表面化したあとは特に、給与面の納得感や「自分の時間を確保しやすい職業」との認識が若い世代のドライバーにも広がりつつあることを実感しているとの声もありました。

また、ドライバーの健康管理については、「業界が主体的に取り組んでいかなければならない」として各業界団体主導でさまざまな取り組みを進めています。厚生労働省の公表によると、脳・心臓疾患による過労死等の労災請求、支給決定件数ともに、業種別(中分類)で「自動車運転従事者」が第一位という実態があり、「脳・心臓疾患の支給決定件数のもっとも多い職種」に挙げられており、さらにドライバーの健康に起因する事故件数が高止まりしている現状などに対処するため、事業者が従業員の健康管理について正しく理解し、適切かつ円滑に健康管理を進め、強化していくことが求められています。

ストレスチェックの業界平均値から見えてきた【上司からの支援度】【同僚からの支援度】が十分でないと感じている方が多いという結果も、ドライバーの心身の健康を守るうえで大切な視点のひとつとして改善策の検討に加えていただくとよいのではないでしょうか。

本来は資格の必要な職種・技術職では結果が良好になることが多い【技能の活用度】ですが、ドライバーという免許の必要な仕事、自動車運転免許・大型免許などがなければ就くことのできない業務にも関わらず、免許があることが当たり前となってしまっているからこそなのか、従業員自身の実感として、スキルを活用しているという認識につながっていないことが本結果からは推察できます。運転・配送、仕分けなどのルートや作業手順が決まっているルーチン業務という見方もありますが、従業員がより誇りと自信をもって仕事に取り組めるよう、職場の体制やコミュニケーションのなかで工夫してみることで改善が図れるかどうか、ご一考いただく余地があればと考えます。

【調査方法】

この度算出いたしました業界平均値データは、弊社サービス「ソシキスイッチ ストレスチェック(旧:AltPaperストレスチェック)」を2024年中にご実施いただいた事業者を対象に、集団分析結果のご提供の承諾を個別に伺い、同意いただいた事業者のデータのみを用いて分析を行ないました。

比較の基準としている「全国(厚労省データ)」は、

厚生労働省科学研究費補助金労働安全衛生総合研究事業「職業性ストレス簡易調査票及び労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリストの職種に応じた活用法に関する研究」、平成19年度総括・分担報告書 表4 職業性ストレス簡易調査票下位尺度の職種別平均値及び標準集団との比較、が出典です。

集計につきましては、事業者様のデータについて男性参加者データ・女性参加者データに分け、高ストレス者の出現割合、健康リスク、各尺度の平均値を業種ごとに算出しました。なお、本記事につきましては基本的に「男性」データを用いて、比較・分析を行っております。(男女別の数値を示している箇所を除く)

※1 データの取り扱いについて:

・各事業者様にご提供いただいたデータにつきましては、業種・規模・地域をお伺いして分類することとし、個々の事業者様・受検者様を識別できないようにして取り扱っております。

・各受検者様の回答につきましては、性別・職種と57項目・80項目の回答データのみ使用することとし、個人を識別できないようにして取り扱っております。

・業種の分類は、総務省の日本標準産業分類(大分類、一部中分類) に従います。著しく事業者数が少なかった業種については比較的近い業種に集約しております。

※2 「高ストレス者」とは:

厚生労働省(令和元年7月)が公表したマニュアルに基づいており、以下(1)及び(2)に該当する者を指します。(1)及び(2)に該当する者の割合については、概ね全体の10%程度を基準とします。

(1)「心身のストレス反応(29項目6尺度)」の合計が12点以下

(2)「心身のストレス反応(29項目6尺度)」の合計が17点以下で「仕事のストレス要因(17項目9尺度)」

及び「周囲のサポート(9項目3尺度)」の合計が26点以下

※3「健康リスク」とは:

基準値として設定された全国平均値100からどの程度乖離しているかで算出されます。また、健康リスクの数値を表す「仕事のストレス判定図」とは、 男女別に求められた「量-コントロール判定図」と「職場の支援判定図」から構成されます。この二つの調和平均が「総合健康リスク」となります。

「量-コントロール判定図」はストレスチェックから得られた「心理的な仕事の負担(量)」「仕事の裁量度」の2尺度の数値から、職場の支援判定図 は「上司からの支援度」「同僚からの支援度」の2尺度から求められます。

ストレスチェック実施のお悩みは、

情報基盤開発にお問い合わせください

おかげさまで、昨年2024年単年度の導入実績4,800社・150万人!

厚生労働省マニュアル準拠、実施者代行や医師面接代行、産業医紹介等のオプションサービスも豊富な「ソシキスイッチ ストレスチェックPRO」(旧称 AltPaperストレスチェック)のご利用を是非ご検討ください。

下記のフォームより、最新の「ソシキスイッチ ストレスチェックPRO」サービス案内資料のダウンロード、ならびにお気軽にお問い合わせください。

〔参考文献・関連リンク〕

- 情報基盤開発:ストレスチェック業界平均値データ2024

- 厚生労働省:

令和5年度「過労死等の労災補償状況」を公表します - 経済産業省・農林水産省・国土交通省:

物流の適正化・生産性向上に向けた荷主事業者・物流事業者の取組に関するガイドライン(※令和5年6月2日)/概要版 - 公益社団法人全日本トラック協会:

トラック運送事業者のための健康起因事故防止マニュアル(令和6年8月改訂) - 全国ハイヤー・タクシー連合会:

タクシー事業における働き方改革の実現に向けたアクションプラン(※2018年3月公開)

TAXI TODAY in Japan 2025(※2025年6月10日公開) - SOMPOインスティチュート・プラス:

物流の2024年問題でトラック運転手の働き方改革は進んだか(※2025年4月1日公開) - 日本経済新聞:

タクシー運転手の採用大幅増 24年問題、歩合収入に魅力(※2024年8月26日公開)

| 初出:2025年07月11日 |