近年、経営におけるグローバル化が急速に進んでいます。

日系企業の海外進出や海外現地法人の設立が増加する中で、日本人従業員の海外派遣や現地人の採用など、従業員のメンタルヘルスと人事配置の関係性にも注目が集まりました。

2018年4月に日本産業ストレス学会が発行した学術誌では、「経営の新しい方向性と産業ストレス」についての特集が組まれています。

今回は「企業のグローバル化」というテーマのもと海外展開を進める企業におけるメンタルヘルス対策について 過去の研究や統計データを 紹介します。

<海外進出日系企業の特徴>

海外における日系企業の海外現地法人数は、2017年時点で 2万5,034社にのぼりました。

進出先として選ばれているのは依然としてアジア圏が多く、中国やASEAN10諸国への進出は全体の57%近くを占めています。また、日系企業の海外現地法人の従業員数は全地域で595万人、前年度比0.2%の増加となりました。より多くの雇用を進めているのは製造業(+5.6%) で、輸送機械・電気機械といった分野での大きな伸びが確認されました。

ですが近年の人件費増加や治安・情勢の不安定の影響を受けてか、海外からの撤退・出資比率の低下を決断する企業も増えています。 投資決定のポイントとして注目されている理由としても「良質で安価な労働力が確保できる」の割合は前2年に引き続き低下 しており、“海外進出のメリットは人件費”という認識を改める時期に差し掛かってきたのではないかと考えられる結果です。

<日本人海外派遣従業員について>

2017年に外務省が発表した「海外邦人援護統計」によると、海外邦人の死亡者数は477人、死亡原因として最も多いのが傷病(59%)、次いで事故・災害(16%)、自殺・同未遂(7%)となっています。

特に注目したいのは「自殺・同未遂」の多さです。2017年度調査では 「自殺・同未遂」 による死亡は35名、レジャー中の事故(26名)や交通事故(21名)による死亡者を超える人数となりました。また、精神障害と認定された海外邦人は178人と傷病者の中でもかなりの割合を占める人数が報告されました。

死亡原因における「自殺(未遂も含む)」の割合の高さ、精神障害者数の多さから、海外邦人がストレスを抱えやすいことが推測できるでしょう。

では、このような海外邦人のストレス要因としてはどのようなことが考えられるのでしょうか?

田中(2018)は、「仕事を休みにくい」「休暇を取っても職場復帰のプレッシャーが強い」「過労が原因の明確なうつ状態が多い」「人員削減により業務量が増加する」「人間関係がこじれると解決しにくい」といった要因が、日本人海外派遣従業員の心身に影響を及ぼしていると推測しています。

また、心身の状態が良くない場合でも、現地医療機関の質に対する不安から受診をためらい、結果として重症化してしまうケースも考えられています。

海外派遣者については、労働安全衛生法によって派遣前および派遣後の健康診断の実施が義務付けられていますが、「滞在中」に関する実施規程はありません。さらに、その他の健康管理についても特別に規程が定められているわけではありません。日本人海外派遣従業員および現地採用従業員に対する健康診断等の実施は、勤務先の国で定められている健康管理の規程に則る形となります。

国によっては健康管理体制が整備されていないケースもあるので、必然的に事業主が従業員の心身の健康状態を把握できていない状態の拠点が多くなってしまったのでしょう。

<現地採用従業員について>

日系企業の海外拠点は、日本から派遣された従業員と現地で採用された従業員で構成されています。日本在外企業協会の調査によると、日系企業の海外拠点において日本から派遣された従業員の割合は1.2%とかなり低く、拠点の多くは現地で採用された従業員で構成されているのが現状です。

日系企業で働く現地採用従業員のメンタルヘルス状況はどのようになっているのでしょうか?

田中(2018)は、日本人海外派遣従業員は「経営幹部や管理職として現地採用従業員を評価する役割」を任される傾向があると指摘しています。

しかし、十分な準備ができず現地情報に関する理解・言語知識が不足しているままでの異動や本人に人的資源管理・経営管理に関するスキルが備わっていないままでの就労も多く、現地採用従業員たちは「来たばかりの、文化やコミュニケーションを理解していない日本人従業員に統括されること」や、「自らの裁量権が制限される・日本式のなじめない企業風土の中で就業すること」に対して大きなフラストレーションを抱えやすいのではないかと推測されてます。

また、國分(2018)は、2017年に公益社団法人国際経済労働研究所が行った中国日系製造業企業の従業員に対するヒアリング調査の結果を分析しています。

この分析では、日本人役員が現地採用従業員の声を「幼稚だ」として聞き入れない傾向にあることや、経営に参画させていないことによって現地採用従業員のストレスが増大していることが指摘されています。

日本人海外派遣従業員が異なる文化・環境の下でストレスを抱えやすいのと同様に、現地採用従業員もまた日本人海外派遣従業員とのコミュニケーションによってストレスを感じるケースが多いと考えられるでしょう。

<海外事業所・現地法人におけるメンタルヘルス対策>

それでは、海外事業所・現地法人における従業員のメンタルヘルスの不調を予防・改善するには、事業主および個人(日本人海外派遣従業員・現地採用従業員)として、どのようなことに取り組めばよいのでしょうか?

①ストレスチェックや健康診断などの健康管理対策に取り組む

前述したように、海外勤務の従業員に対しては日本の法律が適用されないため、健康診断やストレスチェック等の実施に関してはその国の規程に従うことが多くなります。

すなわち、現地では従業員の健康管理に関する規程が定められておらず、事業主が実施していない場合は、同じ組織に所属しながら一部の従業員のメンタルヘルス管理が十分にできていないといった状況が生じてしまうのではないでしょうか。

事業主としては、現地従業員に対する言語対応などに不安を感じていることも多いのではないかと思われます。そのような場合は、 取り組みや実施に関して、現地採用従業員から意見を募る・質問文の翻訳や検討を共同で行うなど、「実施」自体をコミュニケーションの一端として取り入れることをお勧めします。

健康診断やストレスチェック制度の実施は、心身の不調を予防・改善する取り組みであり、従業員との信頼関係の構築や職場環境の改善につながります。国内外問わず、積極的に実施しましょう。

②日本人従業員・現地採用従業員の両者に配慮した職場環境づくりに努める

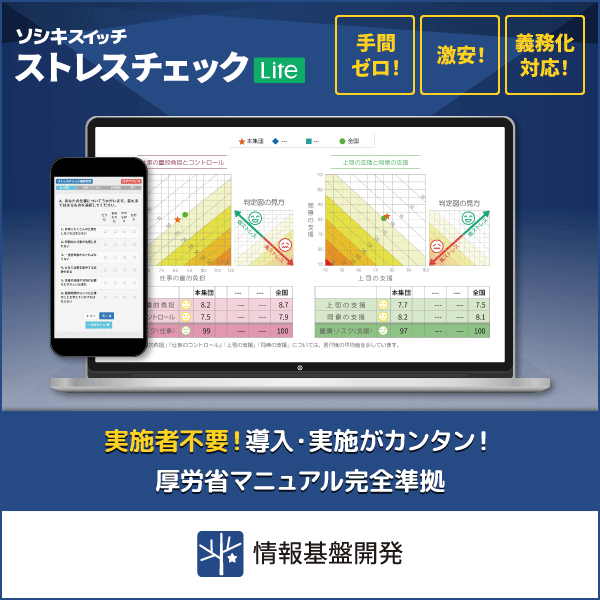

ストレスチェック(職業性ストレス簡易調査票57項目版)には、「職場の対人関係によるストレス」「職場環境によるストレス」「仕事の裁量度」「上司からの支援度」「同僚からの支援度」といった尺度が含まれています。ストレスチェック制度は、個々の従業員が自分のストレス状況を把握することに加えて、集団別にストレス要因・傾向を分析し、職場改善につなげることも目的とされているためです。

ストレスチェックの実施後、手段分析を「派遣従業員」「現地採用従業員」といった立場上の違いなどに着目して行うことで、両者に配慮した職場環境への改善が見込まれます。

また、従業員満足度調査等を実施したり、職場環境改善に向けて自由に意見を言い合える機会を作るなど、日本人海外派遣従業員・現地採用従業員それぞれが感じていることに耳を傾け、情報を共有することも効果的です。

事業主が海外拠点にも目を向け、職場環境について正確に把握し、日本人海外派遣従業員・現地採用従業員の両者が生き生きと働くことができる職場づくりに取り組むことがメンタルヘルス対策として役立ちます。

③多様性を理解する

日本人海外派遣従業員・現地採用従業員はそれぞれ異なる文化の下で仕事をしてきたため、異なる価値観を持っているのは当然のことです。

また、國分(2018)は、日本人従業員と同様に現地採用従業員の中にも、学歴差・出身地域などそれぞれに違いがあることを指摘しています。その為、自らの経験や価値観にのみ従って行動すると、「すれ違い」や「衝突」が発生し、ストレスフルな状況の発生につながってしまいます。

価値観が異なることは必ずしもネガティブなことではありません。お互いの強みを活かし、さらなる発展につなげるためには、相手を理解しようと歩み寄ることが大切です。そのためには、普段のコミュニケーションにおいて、以下の点に気を付けるようにするとよいでしょう。

- 相手の意見に耳を傾け、しっかりと理解するように努める

- 自分の意見を相手が理解できるように、十分に説明する

自文化中心主義(=自分の文化を基準として物事の良し悪しを考えること)を避けて、文化の多様性を受け入れていく柔軟性を身につけていくことが、ストレス軽減につながります。

日本での長期的な景気低迷の中、海外進出に挑む企業は増加の一途を辿っています。

従業員のメンタルヘルスによる不調を予防・改善するために、できることから始めていきましょう。

- 経済産業省:第48回海外事業活動基本調査概要

- 外務省:海外邦人援護統計(2017年)

- 岩崎 昭夫:海外派遣と健康管理.(2016)

- 日本在外企業協会:「日系企業における経営のグローバル化に関するアンケート調査」結果報告について.

- 國分 圭介:(2018).東アジアの日系企業が抱える課題:事例研究と新しい現地化論に向けた提言.産業ストレス研究,25(2),195-205.

- 田中 健吾:(2018).日系企業の海外進出における心理的ストレス要因*.産業ストレス研究,25(2),185-194.

| 初出:2018年06月21日 / 編集:2019年12月13日 |