当記事は、2022年11月7日~11日に開催したセミナーイベント「組織改善Weekオンライン」2日目、11月8日の堤明純氏オンラインセミナー「職場のストレス対策と職場環境改善」を書き起こしたアーカイブレポートです。

当アーカイブは、該当セミナーを全4回に分けてご案内する第2回となります。

質疑応答を含むオンラインセミナー全編の収録映像を先行してご覧になられたい方は、当記事末のフォームより見逃し配信のご視聴をお申込みください。

【2023年5月2日(火)18時】までの期間限定 で無料でご視聴いただけます。

※アーカイブ視聴期限を延長しました

参加受付を終了いたしました

第1回 « 堤明純氏オンラインセミナー「職場のストレス対策と職場環境改善」アーカイブレポート » 第3回

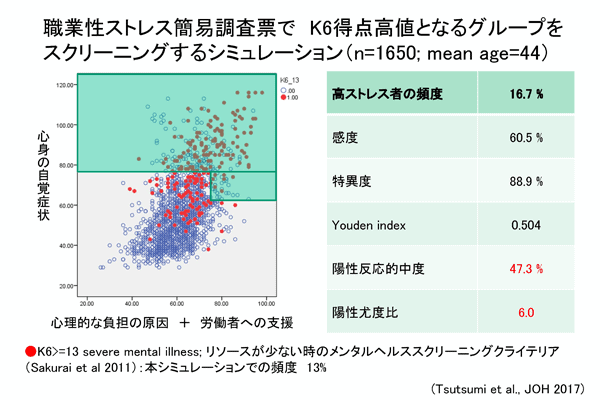

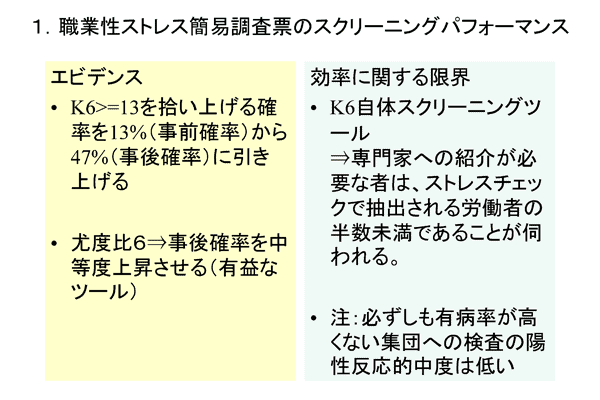

では、この高ストレス者のスクリーニング(網掛け)がどの程度有効なのか、のご紹介です。

こちらはシミュレーションの図なのですが、全体で1650名いらっしゃる集団に対して、K6という「ある尺度で一定以上の点数を取っていると、この方々はメンタルヘルス不調でかなりリスクがあると評価するテスト」※1を行い、13点以上の点を取った方々を赤くプロットしたという形のシミュレーションです。

この集団にいわゆるストレスチェックのスクリーニングをすると、どの程度この赤に入っている人たちを効率的に抽出できるかということをやってみました。

こちらの集団にストレスチェックをしますと、だいたい16%か17%ぐらいの方々が【高ストレス者】という形ですくい上げられます。

全体では、この1650名の中に13%ほど、赤印で示した具合の悪い方がいらっしゃるので、【高ストレス者】の中でこの赤の人たちの割合を見ると47%ぐらいいらっしゃるという形です。

※1:K6質問票。米国の Kessler らによって、うつ病・不安障害などの精神疾患をスクリーニングすることを目的として開発され、一般住民を対象とした調査で心理的ストレスを含む何らかの精神的な問題の程度を表す指標として広く利用されている。

全体を見ますと、1650人の中からメンタルヘルス不調でかなりリスクがある人(13%)をピックアップしなければいけないという作業があります。ここに、ストレスチェックで、高ストレス者という形のスクリーニング(網掛け)をしますと、その13%内の約半分(47%)をピックアップすることができるということです。

K6で13点以上、つまりメンタルヘルス不調の確率が高い方が全体では13%ぐらいですが、ストレスチェックで絞り込むことによって、その中の47%が「メンタルヘルス不調になりやすい人」だという形まで絞り込むことができます。これは、スクリーニングとしては、上手に使えばとても良いスケールだということができます。

もう少し解釈を加えますと、K6自体が病気を必ず当てているわけではありません。これ自体もスクリーニングツールで、高ストレス者として拾い上げられた人たちの中から専門家への紹介が必要な方々は、この中の半分くらいだろうと推測することができます。先程の47%というのは、そういう意味です。

これが効率的かどうか捉えられるのは、皆さんの感覚にもよるかもしれませんが、「まずまずの効率性がある」と専門領域では評価します。

もう一つ気をつけなければいけないことがあります。「必ずしも有病率が高くない集団へ検査をしても、当たりは少ない」という、そういう事実があります。

先程はこの「K6が13点以上で、メンタルヘルス不調者になりやすい人が13%いる」という集団にこのスクリーニング検査をしました。もしも、この割合がもっと少ない、とても好ましい職場だとします。この13%が、5%とか3%と落ちたところをイメージしていただくと、スクリーニング(ストレスチェック)がいわゆる高ストレス者として拾い上げる人たちの中の、この赤印の割合もかなり小さくなるのをイメージできると思います。

言い換えますと、その職場がとても健康であれば、どんなに良いスクリーニングテストをしても「外れは多くなる」ということも気をつけなければならないことでございます。

このシミュレーションは、一般的にも外挿できるような条件で作りました。

13%ぐらいの事前確率を47%まで上げるというところは、スクリーンパフォーマンスとしては良いということですけれども、そういう限界もあることを知った上で使う必要があります。

参加受付を終了いたしました

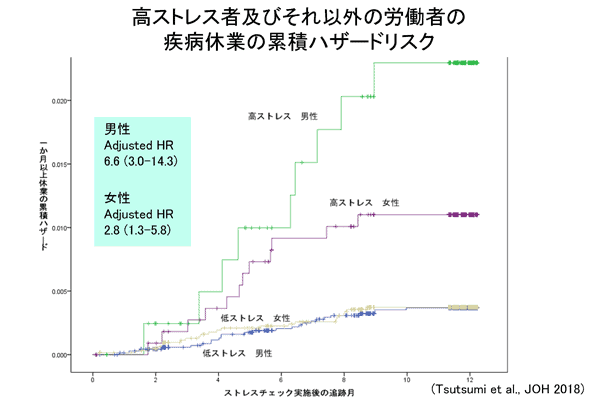

一方で、「高ストレス者」と判定されるとその後どうなるのかに関しても、科学的知見が積み重なっております。

「高ストレス者の方々は、高ストレス者ではない方々よりも休業に陥るリスクが上がる」ことが分かっています。

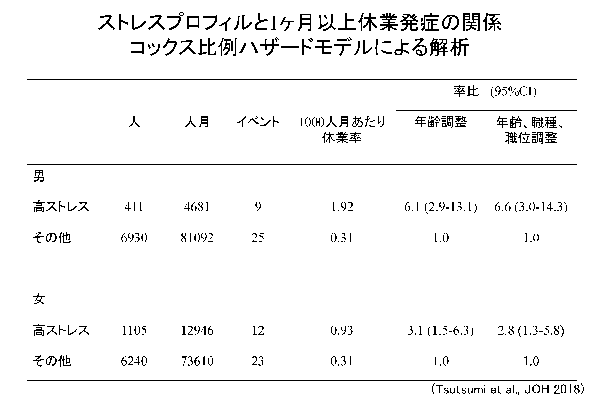

ストレスチェックで高ストレスと判定された方の中には、ストレスチェック後だいたい1か月くらいでお休みになる方が出てきています。高ストレス者の男性では、低ストレスの男性、それ以外の男性に比べると、最終的には6倍以上が休業することが観察されました。女性の場合も、2か月頃からだんだんお休みが多くなって、高ストレス者でない女性に比べて、約3倍お休みになるという結果が見られました。こちらは、それを数式で書かせていただいたものです。

参加受付を終了いたしました

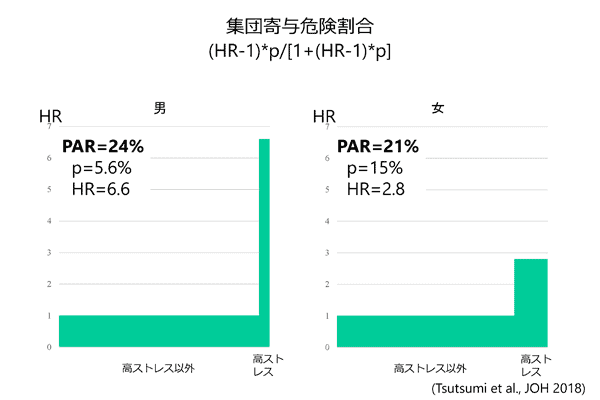

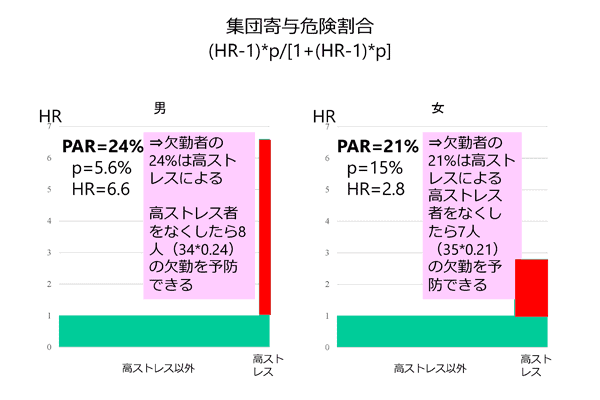

先程の表現を少し変えてグラフにすると、このようなグラフで表すことができます。

左が男性、右が女性です。男性で高ストレス者となった割合が5.6%です。高ストレス者以外の方が94%いらっしゃるわけですが、もちろんなかにも将来的にお休みになる方は出てくるわけです。しかし、高ストレス者の方々は、高ストレスでない方々と比べると、6倍程度多くお休みになったのが今回の結果でございます。

女性の場合は、この集団で高ストレス者の割合が15%くらいでしたが、将来的に3倍程度、その他の方に比べてお休みになったという結果になりました。この赤色の部分の割合を専門用語では集団寄与危険割合といいますが、男性では24%、女性では21%と計算できます。

言い方を変えると、この赤色の部分は、高ストレスによってお休みが増えた部分という言い方もできますし、この集団で高ストレス(状況)がなければ休まなくて済んだ集団という表現もできます。

この24%、21%というのは公衆衛生的にはとても意味のある数字です。集団寄与危険割合が20%を超えるということは、集団で予防をする価値のある数字が出ているということでございます。実際、この集団では男性は34名、女性は35名がお休みになっていましたが、その24%(男性)、21%(女性)は高ストレスによって起こったものだという数字です。

この結果をまとめると、男性の高ストレス者は6.6倍、女性は2.8倍、追跡期間中の休業リスクが増加しています。

疾病休業の発生はストレスチェック後、2か月くらいから増えて、9か月くらいまで続いていましたので、ストレスチェック実施後は、できるだけ早期に介入することが好ましいことも示唆されています。

1か月以上の疾病休業をアウトカムした際の高ストレス者の集団寄与危険割合は20%強で、この集団で高ストレス状態をなくすと、男女ともに7人か8人の疾病休業を予防できると、エビデンスでは報告されています。

参加受付を終了いたしました

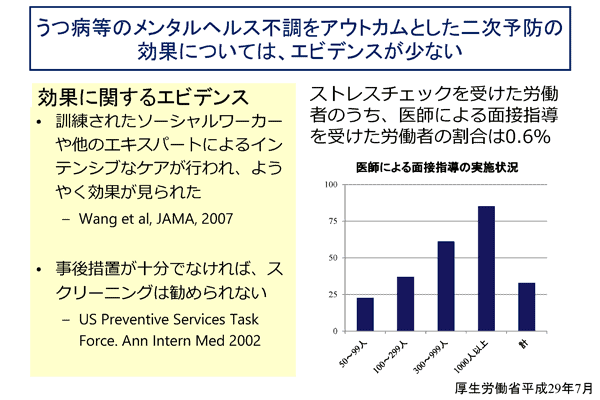

では、スクリーニングに関連する三つ目の知見をご紹介したいと思います。

皆さんは、ストレスチェックの結果を従業員の方に返されていると思います。

多くの会社ではストレスチェックの結果を返すだけかもしれません。結果の返却でメンタルヘルス不調のリスクが減るかどうかに関しては、効果がないことが研究で分かっています。つまり、ストレスチェックの結果を返すだけでは、返さないのと差がないということです。

もう一方、ストレスチェックの枠組みの中では、高ストレス者をスクリーニングして、彼らに医師面接の機会を与えています。これでメンタルヘルスの課題の予防となるかどうかに関しては、実はその研究をしたことはありません。ありませんけれども、類似の研究が世界にはあります。恐らく、世界で唯一の研究に近いスクリーニングの効果を見た研究です。

この研究では「効果はあり」と出ました。しかし、これには条件があります。

とても訓練されたソーシャルワーカー等のエキスパートが、そのスクリーニングの後にかなりインテンシブなケアをしてやっと効果が見られたという結果がアメリカの雑誌に載っております。このため、職場のメンタルヘルス不調のうつ病等のスクリーニングは、十分な事後措置がないと勧められないことが、現在のスタンダードになっています。

今、日本の状況を振り返ってみますと、ストレスチェックを受けた後に医師の面接指導を受ける方はとても少ないです。

ご承知の通りかと思います。だいたいストレスチェックを受けて10%が高ストレス者となります。そのうちの10%が面接指導を受けるかどうかという具合でございます。日本では、事後措置をほとんどしていない状況ですので、スクリーニングをしただけでは何もならないことが推測されます。

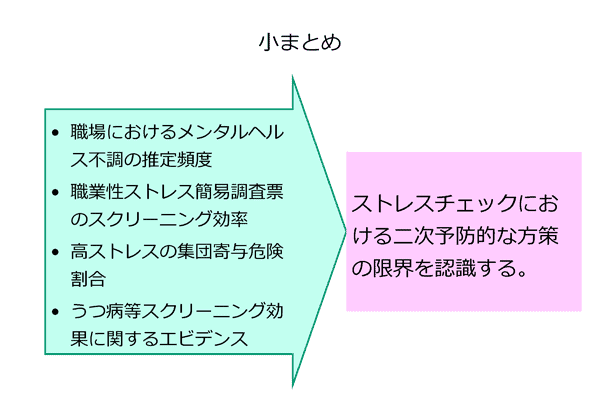

二次予防に関連したまとめをここでご紹介します。

いくつかの研究結果があります。スクリーニング効率や集団寄与危険度は、まあまあ効率的でインパクトのあるスクリーニングテストだということまでは分かってはいますが、スクリーニングとして十分な事後措置も一緒に使わなければならないことも分かっていて、二次予防的な方策には限界があるため、気をつけなければならないとされています。

第1回 « 堤明純氏オンラインセミナー「職場のストレス対策と職場環境改善」アーカイブレポート » 第3回

― 当オンラインセミナーの全編見逃し配信のお申し込み受付中 ―

当記事は、2022年11月7日~11日に開催したセミナーイベント「組織改善Weekオンライン」2日目、11月8日の堤明純氏オンラインセミナー「職場のストレス対策と職場環境改善」を書き起こしたアーカイブレポートです。

当アーカイブは、該当セミナーを全4回に分けてご案内する第1回となります。

質疑応答を含むオンラインセミナー全編の収録映像を先行してご覧になられたい方は、当記事末のフォームより見逃し配信のご視聴をお申込みください。

【2023年6月15日(木)18時】までの期間限定で無料でご視聴いただけます。

※アーカイブ視聴期限を延長しました

参加受付を終了いたしました

〔参考文献・関連リンク〕

- 厚生労働省:ストレスチェック制度の効果的な実施と活用に向けて

| 初出:2023年03月31日 / 編集:2023年04月17日 |