なぜストレスチェック制度が義務化されたのか?

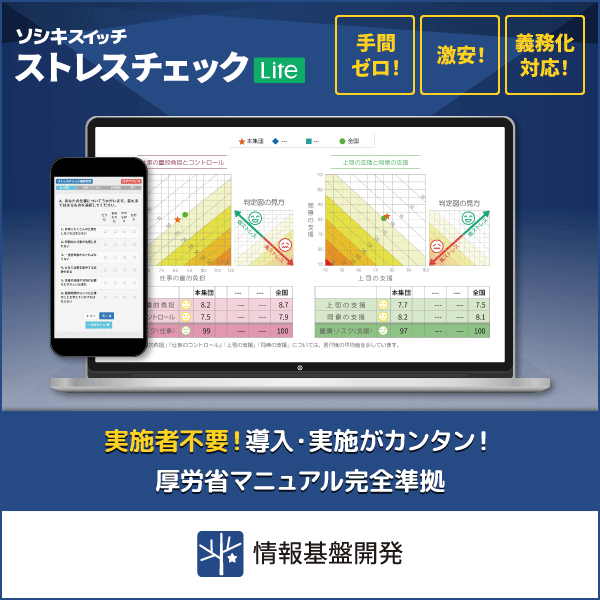

現在、常時50人以上の労働者を使用している事業場にはストレスチェックの実施が義務となっています。

ストレスチェック制度が導入された当初(2015(平成27)年12月1日)、義務化による実施は簡単なものではなく、手間や費用がかかるため、現場からは不満の声もあがっていました。

なぜストレスチェック制度が義務化されることになったのでしょうか?

ストレスチェック制度が義務化されるまでの経緯や労働安全衛生法改正の背景について、以下に解説します。

ストレスチェック制度義務化の発端

ストレスチェック制度が義務化されることになった最初のきっかけは、昭和59年2月に日本で初めて認定された当時31歳男性の過労自殺でした。

当時、男性は鉄道関連施設の設計等を行う建設コンサルタント会社に入社して設計技術者として勤務し、昭和53年9月に国鉄(現JR)から受注した東北新幹線上の地下駅設計の業務に技術面における事実上の責任者として従事していました。しかし、この業務において強い精神的・身体的ストレスがかかり、その結果昭和53年11月頃から身体の不調や不眠等を訴えるようになり、反応性うつ病と診断されました。男性はうつ病の治療を受けましたが、最終的に昭和54年7月19日、通勤途中の駅ホームから電車に飛び込み、両下肢切断の重傷を負ってしまったのです。

この事例での労災認定のポイントは、

① 男性の業務に「反応性うつ病」の発症原因として十分認められるような強い精神的ストレスがあったこと

② 男性にこのような精神障害に罹患しやすい性格特性は認められたが、正常な範囲を逸脱しているものではなかったこと

③ 業務以外の精神的ストレスの要因はあったが、発症原因となるような強いものではなかったこと

④ 主治医を含む多くの精神科医が業務との因果関係を肯定したこと

……以上が、挙げられます。

初めての過労自殺労災認定を受けて、政府は労働安全衛生法を改正しました。そして昭和63年には改正法に基づき「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」を公示し、事業者が講ずるよう努めるべき措置の中の1つとして「労働者のメンタルヘルスケアに取り組むこと」を挙げました。

このように、1人の男性の過労自殺の労災認定が契機となり、政策としてのメンタルヘルスへの取り組みが始まったのです。

ストレスチェック制度義務化までの経緯

昭和59年2月に初めて過労自殺が労災認定された後、国は精神障害等に係る労災認定を迅速かつ適正に行うため、平成10年2月から「精神障害等の労災認定に係る専門検討会」を発足させ、この結果報告を受けて平成11年9月に「心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針について」を公示し、精神障害等に係る労災認定の判断要件を明確にしました。

平成12年8月、労働省(現:厚生労働省)は事業場における労働者の心の健康の保持増進を図るため、事業者が行うことが望ましい基本的な措置(メンタルヘルスケア)の具体的実施方法を総合的に示した「事業場における労働者の心の健康づくりのための指針」を公示しました。

さらに平成17年11月には長時間労働者への面接指導を義務化した改正労働安全衛生法が施行され、さらに平成18年3月には改正法に基づき「労働者の心の健康の保持増進のための指針(メンタルヘルス指針)」が公示されました。

これは、「事業場における労働者の心の健康づくりのための指針」が策定された平成12年よりも労働者の受けるストレスが拡大する傾向にあり、仕事に関して強い不安やストレスを感じている労働者が6割を超えるという調査結果が出ており、精神障害等に係る労災補償状況が増加傾向にあったことを受けて平成12年に公布された指針の見直しが行われたのです。

そこで平成20年10月には「メンタルヘルス対策支援センター」が各都道府県に設置されました。同センターは、メンタルヘルス対策の導入・実施、メンタル不調者への対応、心の健康問題で休業した労働者の職場復帰支援など、事業場がメンタルヘルス対策を進める様々な場面での課題、問題、悩みなどの解決を支援するための「地域総合窓口」的機能を担うものでした。

さらに平成21年10月には厚生労働省により働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」が開設され、平成23年12月に「メンタルヘルス対策の充実・強化」を盛り込んだ「労働安全衛生法の一部を改正する法律案」が国会に提出されますが、これは衆議院の解散で廃案となってしまいます。

しかし、メンタルヘルス対策の充実・強化の必要性は認められたため、その後も検討が重ねられ、平成27年12月、ストレスチェック制度が盛り込まれた「労働安全衛生法の一部を改正する法律」が施行されることになったのです。

メンタルヘルスに係る日本の状況とストレスチェック導入の背景

近年では特にメンタルヘルス不調者が増加しています。それを伺わせる要素は複数ありますが、一例として「年間自殺者数の問題」が挙げられます。

日本における自殺者数は平成9年までは約2万5千人前後でしたが、平成10年に入ると3万人を超えるようになりました。近年は3万人以下になり減少傾向にありますが、それでも毎年2万人を超える人が自殺しているのです。

平成10年になって自殺者が急増した背景にはバブル崩壊後の社会の急激な変化があり、年功序列型の終身雇用制度が崩壊し、成果主義へと移行したことが要因の1つとして挙げられます。すなわち、雇用環境が不安定になったことによって労働者は職場でより強いストレスを受ける形になり、その結果自殺者が増加したのです。

例えば旧ソ連諸国も自殺率が高かったのですが、これも共産主義の崩壊と資本主義への移行によって不安定な社会となったことが大きなストレスを生む原因となったと考えられています。

その他の自殺に関連することとしては、日本では20代・30代における死因の第1位が自殺となっており、働き盛りの年代の自殺率が高いということが問題視されていました。

なお、この状況は現在も依然として深刻な問題のひとつで、15~39歳の死因で最も多いのは「自殺」となっています。

また、精神障害等の労災補償件数も増加が目立つようになり、平成12年(西暦2000年)では212件であった精神障害の労災補償請求件数は15年後の平成27年に1,515件となり、7倍超に増加しました。これに伴い認定件数も急増し、36件から472件へと約13倍の増加。認定件数の増加は労災保険の財政を圧迫し、最後には制度の崩壊にもつながりかねないので、早急に対策を講じる必要がありました。これらの状況を受けて、国は労働安全衛生法の改正に乗り出しました。

これまでの労働安全衛生法には「時間外労働時間の制限」という量的な規制はかけてきましたが、メンタルヘルス不調となるのは量だけが原因ではなく、労働に関する質的なケアが必要になってきたためです。

また、厚生労働省の「労働災害防止対策等重点調査」でもメンタルヘルスへの取り組みの必要性が見えました。この調査(当時)によると、メンタルヘルスケアに取り組んでいる事業場の割合は平成19年で33.6%、平成23年では43.6%と増加しています。さらに事業所の規模別でみると、特に規模の小さな事業所では取り組みが50%を割り込んでいることがわかりました。

メンタルヘルスへの取り組みを行っていない理由の第1位は「必要性を感じない」で48.4%、第2位が「専門スタッフがいない」で22.1%、第3位が「取り組み方がわからない」で20.1%と、メンタルヘルス対策の重要性が浸透していない現状が浮き彫りになりました。

このような状況を踏まえて、政府は総合的なメンタルヘルス対策を促進させることとし、労働安全衛生法を改正してストレスチェック制度を義務化したのでした。

★ストレスチェック制度の背景を理解するポイント

ストレスチェック制度が義務化された背景としては、過労自殺の労災認定から始まり、国際社会からみた日本の自殺率の高さ、および働き盛りの年代での自殺が多いという現状、さらに精神障害等による労災認定件数の増加がありました。

このようなストレスチェック制度が義務化された背景を考えれば、その必要性が十分に認識できるようになるのではないでしょうか。「法令だけ守っていればいい」という気持ちでストレスチェックを実施するのではなく、ストレスチェック制度を有効に活用して、働きやすい職場環境づくりを心がけるようにしましょう。

| 初出:2017年10月15日 / 編集:2023年04月17日 |